■ 2025-04-21

■ 今日の日本経済新聞・夕刊に高村薫の記事が出ていた。

■ 2025-04-25

■ 墳墓記を刊行「4年ほど前、一寸先も見えない状況でのスタートでした。ただ、藤原定家の日記に天武天皇の墓が盗掘にあったとの記述があり、定家は古代に興味がないと聞いていたので、おおっと思った。当然、万葉集に載る天武の歌も知っているはず、といったところから始めた」

■ こんな記述があった。

■ 「一寸先も見えない状況」だと言っても、百人一首の存在も知らなかったのだろうか。

天智天皇

持統天皇

柿本人麻呂

山部赤人

大伴家持

■ こうした人の名前も知らなかったのだろうか。

■ 天智天皇は天武天皇の兄であり、持統天皇は天武天皇の妻であるので、定家が「当然、万葉集に載る天武の歌も知っているはず」とする感覚が異常だ。

■ 文字情報のあふれる現代で万葉集を知らない人はていも、藤原定家の時代、彼以前の文字の歴史としては万葉集はいわば必須であったと思われる。

■ それしかないのだ。

■ 紫式部でさえ、という言い方はよくないが、紫式部は日本書紀も読んでいた。

■ まして、定家が万葉集を知らないはずはない。

■ そして、藤原定家の歌は、笠金村の歌を下敷きにして作られていることも知らなかったのだろうか万葉集 第6巻 935番の歌■ 知らないことが悪いわけではない。

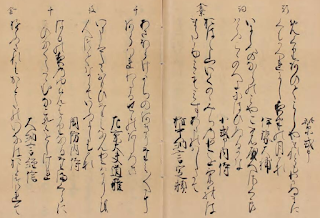

名寸隅乃 船瀬従所見 淡路嶋 松<帆>乃浦尓 朝名藝尓 玉藻苅管 暮菜寸二 藻塩焼乍 海末通女 有跡者雖聞 見尓将去 餘四能無者 大夫之 情者梨荷 手弱女乃 念多和美手 俳徊 吾者衣戀流 船梶雄名三

■ 「定家は古代に興味がないと聞いていたので、おおっと思った」という彼女の発言にかなり違和感を感じた。

■ また、「定家の日記」から入ろうとすることに何か、裏道・迷い道のような気がした。

■ 主人公の設定が「能楽師の家に生まれ」とするところに室町時代の評価を元に語ろうとしているのだろうか。いわば偏見ではないか。

■ 「この世界で言語化できないものを鬼と名付ける。私は今作を書いていて、日本語を拡張したいという思いがありました」としている。

■ 要するに、「日本語を拡張」することで「言語化」し「鬼」をなくせる、とい考え方か。

■ しかし、昔を知らなかったので、というか、忘れたので、というか、捨て去って返りみようとしなかったので、現在萎縮?しているだけで、拡張しようということではなく、ただ、昔の言葉の中に存在している心を再発見するということだろう。「鬼」とする意識とは何か、ということではあるが、「鬼」という言葉自体、人の想像の世界にあるものに過ぎない。

■ 新聞記事から、こうした先入観を持ってしまった。

■ 彼女の長編を読み通すことができるかどうか、一応、買ってみようかと思う。

■ 何も読まずに勝手なことを書くのもよくないと思い、南千里まで行き、この本ともう一冊を買った。

■ ざっと読んでの感想をとりあえず書いておこう。

■ 墳墓記の最後にこんな記述がある。

■ 多少長くなるが、・・・

■ 引用する前に、ちょっと google した。

吹きはらふ紅葉のうへの霧はれて峯たしかなるあらし山かな 定家

■ さて、・・・

男はいま、長年想像していたよりはるかに曖昧な心地とともにこの結果を迎えている。何もなさず何の役にも立たない長い彷徨の果てに転がっていたものを、今はもう、あえて言い当てることもない。たぶん何であれ十分に生きたあとでは、ひとまずすべての荷を下ろして空っぽになるのが望ましく思えるということだろう。

かの歌詠みも後年は技巧を離れた。思えば、生々しい言葉の力に満ちた万葉の歌にはついに届かず、もはや古今・新古今にもそれほどこころが動かなくなった老いの果てに、言葉で満杯にもなった己の人生を、ひとまず空っぽにしたい衝動にかられたこともあったことだろう。

男はひとつ呼吸をする。長い間見ていなかった、くっきりした気持ちのよい眺望が目の前いっぱいに開けてゆく。もう言葉はいらない。ふきはらふもみぢのうへの霧はれて峯たしかなる嵐山哉

和歌データベース 拾遺愚草_定家

藤原定家年譜

■ 「かの歌詠み」は藤原定家とみられるが、・・・

■ 定家は45歳以降はほとんど歌を詠まなくなった。死んだのは81歳だった。

1162年 定家誕生

1207年 45歳

1210年 新古今和歌集

1235年 百人一首 原型

1239年 後鳥羽院死亡

1241年 藤原定家死亡

1241年 藤原定家死亡

■ 計算すると年齢が一致しないので、この年表は正確ではないが、ざっとこんな感じか。

■ 墳墓記の作中、「男が」どのように思ったとしても、定家と関係があるとは言えない。勝手に思っているだけだ。作者の考え方、というか、高村薫自身の、彼女の人生に過ぎない。

■ ・・・

万葉集の時代古今集~新古今集の時代能の時代

今、昭和から令和の時代

■ 「能」の時代の解釈に引き込まれてしまった感じがする。

■ 定家はあくまで「生」に生きていた。武士の時代を経た「能」の「死」の世界、世界観とか、人の意識は異なっていたととらえた方がいいだろう。

■ 「もはや古今・新古今にもそれほどこころが動かなくなった老いの果てに」定家は百人一首を編集したのか、そうではあるまい。

■ 新古今和歌集は下働きであったので、自分のものとして百人一首を作り上げたと、思われる。

■「もう言葉はいらない」ではないだろう。

■ 老いてなお、歌への、あるいは、自分の存在の主張、自分への執着があったように考えた方がよいだろう。

■ 高村薫は、この続編を、別の視点から、つまり、主人公を変えて、書かねばならぬ事態に陥ったのではないか、作家として、落とし前をつけなければならない感じがする。

■ これでは済まされない。

g9.JPG)

g9.jpg)