■ 2025-06-14

■ 量が多くなったので、とりあえず、2つに分割した。

--------------------------------------------------

■ ある時、こんな句を作った。

そっとてをひらいてみせるほたるかな 遊水

やさしいね

■ と、私の顔を見て、句会で言った人がいたけれど、・・・

■ 女の子が何も言わず、小さな両手を開いて

ほらね

■ という顔をして、あそこにいたよ、と、言った。

■ こんな句がいくつかできたらいいな、と思うが、必ずしも読む人に伝わらない。

■ 句歌は万人を対象に作るわけではない。

■ それでも、歌を詠む人と、読む人の間に、距離がある場合も多い。

■ それはしょうがない、と思う。

■ まして、千年も昔の和歌ならなおさらかもしれない。

■ 分かりにくい歌もある。

■ しかし、時空を超えての同じ思い、が感じられる歌もたくさんある。

■ それがことばであり、そんな歌を知りたいと思うし、自分でも作ってゆけたらいいなと思う。

■ 自分とは違う言葉の世界を発見するのも、歌に接する楽しみのひとつだ。

■ と、ここまで書いて、何度か繰り返して読むうちに、具体的に何かとりあげた方がいいように思った。

■ ひとつとりあげよう。

■ その前に一首。

■ 平仮名なのでうっかりすることもあるが、言の葉、ではなく、言の花だ。

いにしえの 京のみやこの ことのはな けふわが筆に 咲きにけるかな

■ 伊勢大輔は「京のみやこ」でなく「奈良の都」の歌を詠んでいる。

■ 言葉が明確で機知に富んでいて、知性が感じられる。

■ 八重桜は咲く時期が少し遅い。

■ なので、いつも、花見が終わった頃に、毎年、奈良・興福寺から贈られてきたようだ。

■ 同席していた紫式部は、中宮・彰子に代わり、それに応える歌も作っていた。

いにしへの奈良の都の八重桜けふ九重ににほひぬるかな 伊勢大輔

九重に 匂ふを見れば 桜狩 重ねて来る 春の盛りか 紫式部

九重に 春の盛りの 桜花 重ねて来たる 喜びありて 遊水

■ 伊勢大輔と紫式部は、次の歌の詞書に見られるように、仲はよかった。

清水に籠りたりけるに、伊勢大輔参りあひて、もろともに御燈火奉りて、しきみの葉にかきてつかはしける

心ざし 君にかかぐる ともし火の おなじ光に あふがうれしき 紫式部

いにしえの 契もうれし 君がだめ 同じ光に 影を並べて 伊勢大輔

■ こんな逸話や歌がある。定家は適切に選んだようだ。

■ 伊勢大輔は、百人一首の他にどんな歌を作っているかを見ていたら気付いた。私が、「時空を超えての同じ思いが感じられる歌」として、本歌どりしたのは次の歌だ。

■ 並べおく。

わかれにしその日ばかりはめぐりきていきもかへらぬ人ぞ恋しき 伊勢大輔

原爆忌 そのひばかりは めぐりきて いきてかえらぬ ひとぞかなしき 遊水

忘れろと 言えないけれど 世の中の 忘れることの 優しさ思う 遊水

■ 歌は自分のことを詠むばかりでなく、他の人の心を詠むこともある。

■ 伊勢大輔が、今の時代に生きていたら、詠んだかもしれない共通の思いではないか。

■ 「原爆忌」という言葉は、説明しなければ、分からない国の人もいる。

■ 原子爆弾による無抵抗の人を無差別に大量に殺すという残虐さ、を意味する。

■ 原子爆弾を2個も落とすという残虐な行為をしたのはUSAだった。

■ いかなる手段であろうと、一個の人間が理由もなく殺されることに、人の思いがある。

■ 人には、一人ひとりの思いがある。ひとりひとりの思いとしてとらえなければならない。

■ 私が歌にする前に、そんな思いがあっただろうし、これからもあるだろう。

■ 「その日ばかりはめぐりきて」は何か考えさせるものがあった。

■ 以前、「観覧車回り続ける思い出は・・・」という歌をいくつか作ったことがある。

■ そんなもんではない。

■ 私の思いとは関係なく、その日ばかりはめぐりくる。

■ 「原爆忌」はこれからもずっと「めぐりきて」「無抵抗の人を無差別に大量に殺すという残虐さ」を思い起こさせるだろうか、原子爆弾は存在し続けている。

■ 伊勢大輔の歌は、ひとりの人の心をよく捉えて表現していた。

■ このように百人一首の歌ばかりでなく、いい歌がいくつもあることに気付くだろう。

- 「この日ばかりは、めぐりくる」モノは他に幾つもある。

■ 「生と死」が主題だとすれば、逆に、

誕生日 この日ばかりは めぐりくる 母と私の 絆なるべく

■ 誕生日は自分自身が記憶してないからなのか、あまり、短歌として見ないような気がするが、ごく最近読んだ歌集に、誕生月の季節を詠んだ歌があった。

--------------------------------------------------

生まれ親しむ 季節となりて

石蕗

我が生れし季節に入れば石蕗の花咲きてうれしその道をゆく 美智子

つわぶきの 花咲く道の うれしさよ 生まれ親しむ 季節となりて 遊水

■ 私が生まれたのは5月だけれど、端午の節句、鯉幟、粽、五月晴れ、などと詠んでも私の歌になるべくもない。

■ 困ったな、と思う。

■ この7・7の下の句に、上の句をどうつけるか、宿題だ。

■ いつできるか、分からない。

■ 困ったな。

■ 五月の私はつけられずいるけれど、他の人はつけることができるかもしれない。

■ 誕生石、や、星占いに使われる・星座、もある。

■ 世界中の誰にとっても、これは必ずある「題」なので、やってください。

■ こうした題詠の題を幾つか取り上げると、短歌の世界にまとまりがでてくるかもしれない。

■ 花言葉は、毎日だ。

■ 百人が詠めば、千人が詠めば、と考えると、この題だけで、大きな世界になる。

■ 新しく生まれて来る人もいるのだから、年々、大きな広がりとなる。日本人に限ることはなく、この題詠で、人々の交流も生まれるだろうし、互いの理解も深まると思われる。

■ こんなことを書いて、読み返していて、今日、ふっと思いついた。

月と日と ★と鳴く鳥 渡りくる

生まれ親しむ 季節となりて

■ 星とされずに★と仮名漢字変換されたが、まあ、いいだろう。遊びなのだ。

■ 普通の人には分かりにくいかもしれない。

■ インターネットで「三光鳥」と検索、さえずりの動画があれば聞くとよい。

■ 野鳥撮影を始めたくなるかもしれない。

■ 野鳥撮影している人はすぐ分かるだろう。

■ 大阪城公園などで野鳥撮影している人には、待ち焦がれる鳥の一つで、続けてホイホイホイと鳴く。

■ ニセアカシアの花の咲く頃やってくる。

■ アカシアの蜂蜜というように、蜜を吸う虫が集まるからで、その虫を鳥が食う。

■ 大阪近辺では、アオスジアゲハもよく咥えているのが見られる。

■ 蝶の食草と関係するのだろう。

■ やってくるのは子育てのためだから、里帰りだ。

■ 美智子歌集「ゆふすげ」の歌をもうひとつ取り上げておこう。

花吹雪

「雪」といふまごの声に見し窓にまこと雪かと花舞ひしきる 美智子

ゆきと言う 幼な児の声 窓の外に まこと雪かと 花舞いしきる 遊水・改作

■ 最初読んだときに、5・7・5・7・7ではないので読みにくく感じた。

■ 字余りも、字足らずもありだけれど、読みやすさからは、・・・

「雪」といふまごの声に見し窓に

「雪」といふまごの声して見し窓に

■ こうすると、「に」が続くのも避けられる。

■ 私には子もいないし孫もいないので、幼な児、になる。

■ 幼児が言った言葉としては、漢字であらわされる「雪」でなく、言葉の「ゆき」という声だろうだから、「雪」というカッコつきの文字に引っかかったけれど、

■ 花吹雪という題で「まこと雪かと花舞ひしきる」という感性は素晴らしい。

■ これに替わる何か、と考えたが思いつかない。

■ 百人一首の「ひさかたの ひかりのどけき はるのひに しづごころなく はなのちるらむ」これは好きな歌で、「しずごころなく」がいいけれど、また、いくつか桜の歌を思い出せるけれど、「まこと雪かと花舞ひしきる」にまさる表現はないかと思う。

■ 自分では、桜の歌は作ってないような気がする。ただ、桜散る昭和は遠くなりにけり、と「明治は遠くなりにけり」を変えたような句とか

■ こん句は作ったことがある。

■ 桜を題にした短歌を何か作れたらいいなと思う。

「花吹雪」異国の人に説明す「まこと雪かと花舞いしきる」さま 遊水

■ 詞書に「花吹雪」とあったので、とりあえず、こんなふうにしてみた。

■ ちなみに、同じ題の歌集がある。出版を強く勧めた永田和宏は気が付かなかったのか、ことばは個人のモノではないにしても、残念に思う。

2024年、美智子歌集「ゆふすげ」

1987年、道浦母都子歌集「ゆうすげ」

■ 「誕生月」は季節感がある。

■ 睦月、如月、弥生、卯月、皐月、・・・1月、2月、3月、・・・と個別にはあるが、

■ 「誕生日」という言葉自体を季語に入れてもいい。

■ 俳句には「季語」があり、歳時記がある。

■ 古今和歌集と比較すると、「雑」がない。

■ このため川柳という分野ができてしまった。

■ 江戸時代は、「俳句」とか「川柳」という分野というようなものはなく自由だったろう。

■ いったん有季定型という概念が定まると、ねばならない、という制約となり、広がりがなくなる。

■ 逆に、俳句の場合、季語があれば、それで俳句になると俗に流れやすくもある。

■ 歳時記があるだけに、そこある言葉をまず拾い出して句を作る人もいるようだが、その手軽さが、短いだけに、問題だ。

■ 私の場合「俳句」という言葉は使うけれど、「俳味」など意識しない。

■ 俳句は、元々、和歌から生まれた。

■ 俳味という潜在意識があったからだろう。

■ ある期間が過ぎると、俳句では表せない心があるのに気付くだろう。

■ 和歌、短歌は、俳句と違い、ほどよい長さなのようだ。

■ 私は俳句から定型詩に入ったが、短歌の方が自分には合っている気がする。

■ 俳句より和歌の方が選集としてたくさんあるし、言葉が洗練された歴史が深い。

■ しかし、まあ、俳句でよければ俳句も作る。

■ 川柳がよければ川柳になる。

■ 都都逸がよければ、7・7・7・5、の都都逸になるだろう。

・・・ 鳴かぬ蛍が 身を焦がす

■ いずれにしても定型だ。

■ 多少話が横道にそれた。

■ 内容的に、俳句には歳時記がある。古今和歌集では次の分類だ。

- 春、夏、秋、冬

- 賀、離別、羇旅、物名、恋、哀傷、雑、

- 大歌所御歌・神遊びのうた・東歌

- 墨滅歌

■ 「戦争と平和」や「愛と誠」などは普遍的だが、意識が現代社会と違うので、こんな部立てになっている。

世中に たえて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし 在原業平

よのなかに たえて戦の なかりせば ひとのこころは のどけからまし 遊水

■ さて、・・・

■ 平安時代の和歌の特色を一言で言えば「袖と涙」になるだろうか。

■ では「百人一首」の場合は何か、・・・

■ 百首中、恋の歌は43首、女性は21人。

■ ヘミングウェイの「The Old Man and the Sea」的に書くと「老人と愛」かと思う。

■ そして定家の場合は、その「愛」を肯定的に得たとしている。

■ 「老人と愛」という見方が当たっているかどうか、百人一首に戻ろう。

---------------------------------------------------------------

■ 丸谷才一は「新々百人一首」の、はしがき、に「萩原朔太郎・旅よりある女に贈る」と大弐三位「有馬やま」を挙げて、朔太郎はその影響下に作詩したのでは、などと書いていて、彼自身も朔太郎のこの詩が気に入っていた、と。

■ 私の場合は、中学時代など凡々たるものだったが、母の「うかはげ」という言葉はよく記憶している。くしくも、源俊頼の「うかりける」の歌がこの文章を書くきっかけのひとつだった。

■ 以前は、よく分からない歌だと思っていたが、自分で短歌を作るようになってからは、自分なりの観点で百人一首や他の和歌も読み、私だったらとこう作ると、歌を詠むようになった。

---------------------------------------------------------------

あい

■ 「うか・はげ」については後で書くとして、朔太郎と大弐三位について書いてみよう。

ありまやま いなのささはら かぜふけば

いでそよひとを わすれやはする

■ 掛詞として「有」「否」を織り込んだ歌だが、このように2行に書きつけると、また、違ったことに気付く。

■ 即ち「あい」である。

■ ideal ではない。アクセントが違う。

■ 愛である。

■ 愛についての和歌であり、詩だ。

■ たまたま「あい」となっただけで、別に意識したわけではなく、単なる言葉遊びには過ぎないけれど、ひとつのきっかけとして書いてみよう。

■ 昔は、恋はあったが、愛・あい、という言葉はなかった。

■ いとし・こいし、の、いとし、だ。

■ 漢字で書くと、なぜ愛になるのか、愛しい、とコンピュータで仮名漢字変換される。

■ 何の疑問も持たず、この変換を受け入れるのは、変だが、意味的に、いとしい、が愛に通じる。

■ 本当は、いとしい、ではなく、いと・おしい、だ。

■ 愛おしい、と変換される。

■ 日課で野鳥を撮っていると、オシドリにその言葉が残っていると気づく。

■ いとおしい、から、いとしい、になり、「お」がなくなった。

■ 言葉は使われてゆくうちに変化し、もともとの意味が分からなくなるのは、よくあることだ。

■ 「お」がなくなり「おし」とは何、となって、わからん、なに、こじつけちゃうのん、となる。

■ 「おし」という言葉が使われた順番から言えば、をし、おし、・・・

OSI

ITO - OSI, ITOOSI

ITOSI

■ ホンマかいな。

■ ホンマかどうか、その辺のところが、言葉というのは、面白い・オモロイ、のだ。

■ ここで多少寄り道だが、

国土 こくど koku do

土地 とち to chi to ti

地面 じめん ji men zi men

■ 仮名文字の使い方の制限の悪影響だ。

■ このような言葉の使われ方をすることを十分頭に入れておいた方がいい。

■ このような言葉を使い慣れていると、古い言葉遣いの判断に誤ることがある。

■ おし・をし、は後鳥羽院の歌がある。

■ 「ひともをし」の歌は私が引っかかった歌のひとつだが、後で書こう。

■ 昔、愛はなかった、というけど、だったら、

- あいみての のちのこころに くらぶれば むかしはものを おもわざりけり

■ こんな歌、百人一首にあるやろ、この「あい」って、なんなの、というかもしれない。

■ ないことない、あるやないの、というご意見、ごもっともである。

■ あいみての、って、具体的に、現実的に考えて、何することなのでしょうか。

■ 解説書などみると、きぬぎぬのうた、即ち漢字で書くと、

■ 後朝、って何、・・・衣々。

■ じつは、こじつけ、ちゃうよ、この、あいみての、ということは、夜があって朝、朝になって、よかった、と思うかどうか、ということなんだから、

■ 意識して、そういう言葉を使ってなかったかもしれないが、ちゃんと、「あい」という言葉はあったのだ。

■ 愛という文字でおかしくなった。

---------------------------------------------------------------

■ ところで、朔太郎の詩だけれど、これについては三好達治に関連して書いた記憶がある。

山に登る

旅よりある女に贈る

山の頂上にきれいな草むらがある、

その上でわたしたちは寝ころんでゐた。

眼をあげてとほい麓の方を眺めると、

いちめんにひろびろとした海の景色のやうにおもはれた。

空には風がながれてゐる、

おれは小石をひろつて口くちにあてながら、

どこといふあてもなしに、

ぼうぼうとした山の頂上をあるいてゐた。

おれはいまでも、お前のことを思つてゐるのだ。

■ この詩は、現実と過去が交差した記述になっている。

■ 「俺」が今、「私達」が回想だから、言葉は変えず、時間軸に合わせて再構成した。

萩原朔太郎・作、橋本遊水・改

山に登る

空には風がながれてゐる、

おれは小石をひろつて口くちにあてながら、

どこといふあてもなしに、

ぼうぼうとした山の頂上をあるいてゐた。

山の頂上にきれいな草むらがある、

その上でわたしたちは寝ころんでゐた。

旅よりある女に贈る

眼をあげてとほい麓の方を眺めると、

いちめんにひろびろとした海の景色のやうにおもはれた。

おれはいまでも、お前のことを思つてゐるのだ。

ありまやま いなのささはら かぜふけば

いでそよひとを わすれやはする

■ 和歌は手紙を介しての間接的な対話だが、現実のやり取りだ。

■ それが恋と愛の違いかもれない。

■ 萩原朔太郎は大弐三位のこの歌をどのように参考にしたのかな、と思う。

■ それには歌の意味を知らなければならない。

■ 丸谷才一はどのように捉えて朔太郎と関連があるとしたのか。

■ 詞書には

- 「かれがれなる男の覚束なうなどいひたりけるに詠める」

■ とある。

■ 二人の仲が疎遠になっているのはあなたの心が覚束ない、つまり、はっきりしないので、などと言ってきたので詠んだ、という状況だ。

■ よく見る解説では、尾崎雅嘉「百人一首一夕話」とほとんど同じで、上の句は「いでそよ」というための序詞に過ぎない、としているが、単なる序詞ではない。

■ 「有」と「否」でのやりとりだ。

■ 「かぜふけば」ということは、相手が言ってきたから、それに対しての返事だ。

■ 「いでそよ」を単に「そうですよ」としていいのかなと思う。

■ 和歌を解説してもその歌を理解したことにはならない。

■ 心を言葉にしたものが歌だから、自分だったら31文字にどう表現するかだ。

■ 歌にしないと、元の歌の良さをとらえたことにはならない。

■ 自分が作ってうまくいかなければ、元の歌が優れていることになる。

■ 相手が稲野に住んでいる人かどうか、その辺のところは、本人同士のやり取りだから歌には表れない。推測するしかない。

■ 有馬山から吹く風が強いから、俺の住んでる稲野では笹原がそよぐのだ。

■ そうですか、あなたの方で、どんな風がふいているか知りませんけど、私の方の気持ちは「有」ますよ。「「否」ではありません。

ありまやま いなのささはら かぜふけば いでそよひとを わすれやはする 大弐三位

有ますよ 否の風だと いいますが よそかぜほども 忘れてません 遊水

■ 大弐三位の歌には、有馬山、と、猪名川、と、ふたつの地名が詠み込まれている。

■ やはり、有馬山と猪名川に住む二人の間のやり取りが想定される。

■ ささはら、とあるが、篠笛、篠籠、などに使われる篠竹、矢竹の多い場所であろう。

■ いでそよ、の、そよ、は、前に、かぜふけば、とあるので、そよかぜ、となる。

■ 31文字で詠み込むのは難しいけれど、それを補う詞書がある。

■ 相手の男は、自分のことは棚に上げ、かれる、とか、おぼつかない、などの言葉のある歌をよこしたようだ。並べ置いてみよう。

かれにしは おぼつかなくも ゆれうごく 有馬やま吹く かぜもつめたく よみ人知らず

ありまやま いなのささはら かぜふけば いでそよひとを わすれやはする

■ 一応、よみ人知らず、としておいたが、私の知るところではある。

■ 当時の相関図など作ってみると面白いかもしれない。

■ いつだったか、google で愛と恋を翻訳したらどちらも love だった。

■ 英語は、よお知らんけど、へええっ英語圏には恋愛ってないのかな、と思う。

■ 日本の場合、漢字はもともと当て字だった。

■ もちろん、あい、という概念はあった。

■ 同音意義語を見ると、それが、あい、だと分かる。

■ 古事記など見ればよく分かる。

■ 「かみ」も同様だ。

■ 同じように同音異義語を漢字で書いて、その幾つかに共通する何か「上」など、昔の人が何に着目していてるかを考えるとよい。

■ 英語の God と違うのは、「同様」という言葉を理解できない人たちの認識だ。

■ 愛という漢字は、いつ頃から使われるようになったのか。

■ これについては、またいつか、だが、

■ 簡体中文では

爱

■ と書き、こんな文字を平気で使う国、もはや、心なき人々だろう。

■ この文字を元にもどさなければ、その国は、まあ、ダメだなという気がする。文字と言葉の不整合が人の意識に影響する。

■ 日本語の場合、表意文字と表音文字の組み合わせで、仮名文字の存在の意味は大きい。

■ さて、「うかはげ」のことだけれど、

---------------------------------------------------------------

うかはげ

■ 「うかはげ」って何ですか、という問いに、直ちに答えられる人はたくさんいると思われる。

■ たくさんと言っても、めちゃ、多いわけではないだろうけれど。

■ すぐ、反射的に応えられる人は確実にいる。

■ ほんと?と疑う人もいるかもしれないが、私が立証するまでもない事実だ。

■ この言葉を知ったのは、母からだったが、いつ頃だったかは記憶にない。

■ おそらく、中学の時だった。

■ この言葉から、その世界に入るのも一つの道かもしれない。

■ その世界では常識なのだから、・・・

■ その世界とは、カルタとり/百人一首だ。

■ 島津忠夫訳注・新版百人一首の新版に当たって、

角川文庫「百人一首」は昭和四十四年七月に初版が出て、平成十一年六月に新版を書き、十一月に初版が発行されたことが分かる。

■ 新版には索引の後に、「きまり字を太字で示した」平仮名の百首一覧がある。

■ この表を見ると、別の視点も得られる。

■ うか・はげ、は「あいうえお」の「う」だからすぐ出てくる。

字余り

■ 和歌・短歌は、普通5・7・5・7・7、だれど

■ 全て仮名文字故、字余りの歌も幾つあるかもすぐ分かる。

■ こうした歌に注目するのもいい。

■ 例えば、はなのいろは、も6文字で始まる。

■ 小野小町については後で書くことになるが、実は、この歌、私は、自分に絡めて次のように書いた。

花の色はうつりにけりないたづらに我が身世にふるながめせし間に 小町

世の中はうつりにけりないたづらに我が身世にふるながめせし間に

世の中は 移りにけれな いたずらに 我関せずと 眺めせしまに 遊水

■ この歌から書き始めてもいいかと思っていた。

■ 一般に古典に接するのは、普遍的なモノを見出すからで、人が増えただけ社会が複雑になっているが、ごく個人的な人は基本的には変わらない。時代はうつり「どう思うか」はそれぞれで、今の自分の歌としてどう詠むかだ。

このひばかりは、めぐりきて

うつりにけりな いたづらに

■ このような言葉に共通性が感じられる。

■ 百人一首は過去の人の心の記録で、その資料を、ことばとして、心としてどう読むのかだろう。

■ ここで、あえて「資料」という言葉を使った。研究者とか評論家にはその資料・ネタであろうが、私の場合は、ただ、自分の歌を詠むためにだけに読んでいるわけではない。

吹くからに秋の草木のしほるればむべ山風をあらしといふらむ 文屋康秀

■ 嵐という文字は、もともとは、日本語的な荒々しい風ではなく、靄のような状態で、

■ 漢詩では、翠嵐などと使い、緑の山の空気の・雰囲気をいう。

■ 「やまおろし」という言葉があるが、それに似ている。山と風の組み合わせだと、馬鹿にする解説はよくある。

■ 単純すぎる。

■ そんな解説でいいのかね。

■ そんなことに気付く面白さもあり、他に発見することもあるかもしれないのが言葉だ。

■ 「百人秀歌から百人一首を眺める」ということで書き始めた。

■ 百人一首は百人秀歌の並びで見た方が定家の意図が分かりやすいと思ったからだれど、

■ 個々の歌についてとらえようとすると、仮名書き・五十音順で分類された100首はごく基本的には一番いいかもしれない。

■ 作者も省けば、余計なことは考えず「ことば」のみに集中できる。

ひらがな

■ 日本語を学ぶ人は、仮名文字を最初に習うだろう。

■ 仮名文字だけで書かれた和歌は「ことば」を知る基本になる。

■ 文字が読めれば、何度も声に出して、文として読むことができる。

■ 言葉は耳で聞くものだった。目で読むより耳で聞く方が印象に残る。

■ それは、名前でもいえるかもしれない。

■ 池波正太郎の「剣客商売」に出て来る「みふゆ」と比較して、ようこ、ゆうこ、・・・どんな響きが、女剣士の名前として感じられるか、と似ている。

み mi きりっととした感じ

ふゆ fuyu ふわっとした感じ

■ 耳で聞くと、意味より先に何かが感じられるかもしれない。

■ ということで、日本語を知らなかった人に、古典を理解する優位性があるかもしれない。

■ 日本語を日常的に使っている日本人の全てが百人一首を知っているわけではなく、日本語を知っていると思っていることが本当に理解しようとするコトの妨げになることもあるだろう。

■ 言葉を純粋に積極的に知ろうとする人が、本当によく知ることになる。

■ 分かち書きにすればより良いかもしれないが、基本、5・7・5・7・7にした。

■ 島津忠夫訳注・新版百人一首では、5・12・14、の一覧表になっている。

■ 「きまり字」の覚えとしてはその方ががいい。

■ 下の句の最初、4句目で、あいうえお順に並べてみると、・・・

■ 上の句と下の句のつながりに何かがあることを発見できるかもしれない。

■ 1句目で並べることのほか、2句目、3句目、4句目、5句目で、5種類の一覧表を作ると、各句索引より便利かもしれない。

■ Excel を使えば容易にできる。

■ 百人一首のように限定的な世界では、使われている言葉はそれ以外にないので、幾つか一覧表的に作ると言葉に対する感覚が違って見えるかもしれない。

■ 頻繁に使われる言葉と「無い」ことばは、分類によって分かりやすくなる。

■ こうして100首並べると、多いようにも感じられる。

■ 百人一首・百人秀歌を、例えば、10首ごとに区切りをつけ、適当に選ぶのがいいかもしれない。

好きな歌

気になる歌

■ など、自分の選択基準のもとに、20 首程度を対象にして鑑賞するのもいいかと思う。

■ 20という量は扱いやすい。

■ 100首全体については、そのあと、じっくり扱えばよい。

■ とにかく、自分にとって「百人一首・百人秀歌」とは何か、だ。

-------------------------------------------------------------

仮名書き・五十音順

■ 後でもう少し見直すとして、とりあえず、・・・

■ あいうえお ・・・ 「あ」で始まる言葉が多い。

001 79 あきかぜに たなびくくもの たえまより もれいづるつきの かげのさやけさ

002 1 あきのたの かりほのいほの とまをあらみ わがころもでは つゆにぬれつつ

003 52 あけぬれば くるるものとは しりながら なほうらめしき あさぼらけかな

004 39 あさぢふの をののしのはら しのぶれど あまりてなどか ひとのこひしき

005 31 あさぼらけ ありあけのつきと みるまでに よしののさとに ふれるしらゆき

006 64 あさぼらけ うぢのかはぎり たえだえに あらはれわたる せぜのあじろぎ

007 3 あしびきの やまどりのをの しだりをの ながながしよを ひとりかもねむ

008 78 あはぢしま かよふちどりの なくこゑに いくよねざめぬ すまのせきもり

009 45 あはれとも いふべきひとは おもほえで みのいたづらに なりぬべきかな

010 43 あひみての のちのこころに くらぶれば むかしはものを おもはざりけり

011 44 あふことの たえてしなくは なかなかに ひとをもみをも うらみざらまし

012 12 あまつかぜ くものかよひぢ ふきとぢよ をとめのすがた しばしとどめむ

013 7 あまのはら ふりさけみれば かすがなる みかさのやまに いでしつきかも

014 56 あらざらむ このよのほかの おもひでに いまひとたびの あふこともがな

015 69 あらしふく みむろのやまの もみぢばは たつたのかはの にしきなりけり

016 30 ありあけの つれなくみえし わかれより あかつきばかり うきものはなし

017 58 ありまやま ゐなのささはら かぜふけば いでそよひとを わすれやはする

018 61 いにしへの ならのみやこの やへざくら けふここのへに にほひぬるかな

019 21 いまこむと いひしばかりに ながつきの ありあけのつきを まちいでつるかな

020 63 いまはただ おもひたえなむ とばかりを ひとづてならで いふよしもがな

021 74 うかりける ひとをはつせの やまおろしよ はげしかれとは いのらぬものを

022 65 うらみわび ほさぬそでだに あるものを こひにくちなむ なこそをしけれ

023 5 おくやまに もみぢふみわけ なくしかの こゑきくときぞ あきはかなしき

024 72 おとにきく たかしのはまの あだなみは かけじやそでの ぬれもこそすれ

025 60 おほえやま いくののみちの とほければ まだふみもみず あまのはしだて

026 95 おほけなく うきよのたみに おほふかな わがたつそまに すみぞめのそで

027 82 おもひわび さてもいのちは あるものを うきにたへぬは なみだなりけり

■ かきこけこ

028 51 かくとだに えやはいぶきの さしもぐさ さしもしらじな もゆるおもひを

029 6 かささぎの わたせるはしに おくしもの しろきをみれば よぞふけにける

030 98 かぜそよぐ ならのをがはの ゆふぐれは みそぎぞなつの しるしなりける

031 48 かぜをいたみ いはうつなみの おのれのみ くだけてものを おもふころかな

032 15 きみがため はるののいにでて わかなつむ わがころもでに ゆきはふりつつ

033 50 きみがため をしからざりし いのちさへ ながくもがなと おもひけるかな

034 91 きりぎりす なくやしもよの さむしろに ころもかたしき ひとりかもねむ

035 29 こころあてに をらばやをらむ はつしもの おきまどはせる しらぎくのはな

036 68 こころにも あらでうきよに ながらへば こひしかるべき よはのつきかな

037 97 こぬひとを まつほのうらの ゆふなぎに やくやもしほの みもこがれつつ

038 24 このたびは ぬさもとりあへず たむけやま もみぢのにしき かみのまにまに

039 41 こひすてふ わがなはまだき たちにけり ひとしれずこそ おもひそめしか

040 10 これやこの ゆくもかへるも わかれては しるもしらぬも あふさかのせき

■ さしすせそ

041 70 さびしさに やどをたちいでて ながむれば いづこもおなじ あきのゆふぐれ

042 40 しのぶれど いろにいでにけり わがこひは ものやおもふと ひとのとふまで

043 37 しらつゆに かぜのふきしく あきののは つらぬきとめぬ たまぞちりける

044 18 すみのえの きしによるなみ よるさへや ゆめのかよひぢ ひとめよくらむ

045 77 せをはやみ いはにせかるる たきがはの われてもすゑに あはむとぞおもふ

■ たちつてと

046 73 たかさごの をのへのさくら さきにけり とやまのかすみ たたずもあらなむ

047 55 たきのおとは たえてひさしく なりぬれど なこそながれて なほきこえけれ任

048 4 たごのうらに うちいでてみれば しろたへの ふじのたかねに ゆきはふりつつ

049 16 たちわかれ いなばのやまの みねにおふる まつとしきかば いまかへりこむ

050 89 たまのをよ たえなばたえね ながらへば しのぶることの よわりもぞする

051 34 たれをかも しるひとにせむ たかさごの まつもむかしの ともならなくに

052 75 ちぎりおきし させもがつゆを いのちにて あはれことしの あきもいぬめり

053 42 ちぎりきな かたみにそでを しぼりつつ すゑのまつやま なみこさじとは

054 17 ちはやふる かみよもきかず たつたがは からくれなゐに みづくくるとは

055 23 つきみれば ちぢにものこそ かなしけれ わがみひとつの あきにはあらねど

056 13 つくばねの みねよりおつる みなのがは こひぞつもりて ふちとなりぬる

■ なにぬねの

057 80 ながからむ ここをもしらず くろかみの みだれてけさは ものをこそおもへ

058 84 ながらへば またこのごろや しのばれむ うしとみしよぞ いまはこひしき

059 53 なげきつつ ひとりぬるよの あくるまは いかにひさしき ものとかはしる

060 86 なげけとて つきやはものを おもはする かこちがほなる わがなみだかな

061 36 なつのよは まだよひながら あけぬるを くものいづこに つきやどるらむ

062 25 なにしおはば あふさかやまの さねかづら ひとにしられで くるよしもがな

063 88 なにはえの あしのかりねの ひとよゆゑ みをつくしてや こひわたるべき

064 19 なにはがた みじかきあしの ふしのまも あはでこのよを すぐしてよとや

■ はひふへほ

065 96 はなさそふ あらしのにはの ゆきならで ふりゆくものは わがみなりけり

066 9 はなのいろは うつりにけりな いたづらに わがみよにふる ながめせしまに

067 2 はるすぎて なつきにけらし しろたへの ころもほすてふ あまのかぐやま

068 67 はるのよの ゆめばかりなる たまくらに かひなくたたむ なこそをしけれ

069 33 ひさかたの ひかりのどけき はるのひに しづごころなく はなのちるらむ

070 35 ひとはいさ こころもしらず ふるさとは はなぞむかしの かににほひける

071 99 ひともをし ひともうらめし あぢきなく よをおもふゆゑに ものおもふみは

072 22 ふくからに あきのくさきの しをるれば むべやまかぜを あらしといふらむ

073 81 ほととぎす なきつるかたを ながむれば ただありあけの つきぞのこれる

■ まみむめも

074 49 みかきもり ゑじのたくひの よるはもえ ひるはきえつつ ものをこそおもへ

075 27 みかのはら わきてながるる いづみがは いつみきとてか こひしかるらむ

076 90 みせばやな をじまのあまの そでだにも ぬれにぞぬれし いろはかはらず

077 14 みちのくの しのぶもぢずり たれゆゑに みだれそめにし われならなくに

078 94 みよしのの やまのあきかぜ さよふけて ふるさとさむく ころもうつなり

079 87 むらさめの つゆもまだひぬ まきのはに きりたちのぼる あきのゆふぐれ

080 57 めぐりあひて みしやそれとも わかぬまに くもがくれにし よはのつきかな

081 100 ももしきや ふるきのきばの しのぶにも なほあまりある むかしなりけり

082 66 もろともに あはれとおもへ やまざくら はなよりほかに しるひともなし

■ やいゆえよ

083 59 やすらはで ねなましものを さよふけて かたぶくまでの つきをみしかな

084 47 やへむぐら しげれるやどの さびしきに ひとこそみえね あきはきにけり

085 32 やまがはに かぜのかけたる しがらみは ながれもあへぬ もみぢなりけり

086 28 やまざとは ふゆぞさびしさ まさりける ひとめもくさも かれぬとおもへば

087 71 ゆふされば かどたのいなば おとづれて あしのまろやに あきかぜぞふく

088 46 ゆらのとを わたるふなびと かぢをたえ ゆくへもしらぬ こひのみちかな

089 93 よのなかは つねにもがもな なぎさこぐ あまのをぶねの つなでかなしも

090 83 よのなかよ みちこそなけれ おもひいる やまのおくにも しかぞなくなる

091 85 よもすがら ものおもふころは あけやらで ねやのひまさへ つれなかりけり

092 62 よをこめて とりのそらねは はかるとも よにあふさかの せきはゆるさじ

■ らりるれろ ・・・ なし

■ わいうえを

093 8 わがいほは みやこのたつみ しかぞすむ よをうぢやまと ひとはいふなり

094 92 わがそでは しほひにみえぬ おきのいしの ひとこそしらね かわくまもなし

095 38 わすらるる みをばおもはず ちかひてし ひとのいのちの をしくもあるかな

096 54 わすれじの ゆくすゑまでは かたければ けふをかぎりの いのちともがな

097 76 わたのはら こぎいでてみれば ひさかたの くもゐにまがふ おきつしらなみ

098 11 わたのはら やそしまかけて こぎいでぬと ひとにはつげよ あまのつりぶね

099 20 わびぬれば いまはたおなじ なにはなる みをつくしても あはむとぞおもふ

100 26 をぐらやま みねのもみぢば こころあらば いまひとたびの みゆきまたなむ

■ 100首並べると、多いようにも感じられる、と先に書いた。

■ どれから始めるか、迷う人もいるかもしれない。

■ 五十音で並べると、一つしかない歌もある。

■ また、「らりるれろ」の歌はない。

■ 百人一首は定家の選で私が選んだ訳ではない。自分の好みとか自分が取り上げた歌について述べればいいようにも思う。

■ 百人一首については多くの本があり、ただの解説なら、それらを見ればいい。

■ 私がそのまま繰り返しても何の意味もない。

■ 「さ」で始まる歌は、さびしさに、しかない。とりあげてみよう。

さびしさに やどをたちいでて ながむれば いづこもおなじ あきのゆふぐれ

■ この歌は表面的には分かりやすい歌だと思う。

■ ただ、解説書を見れば、誰も分かってないのかな、と思う。

■ 内を出て、ぐるっと見回しただけなら、いづこもおなじ、とは言わない。

いづこもおなじ

いつもとおなじ

■ なので、外に出てぐるっと周囲を見回しただけではない。

■ あちこち行って、見て、どこもおなじだ、と感じたに違いない。

■ だから、やどをたちいでて、から、ながむれば、いづこもおなじ、と感じる間には長い時間があったはずだ。

■ この歌を詠んだのは、ゆふぐれ、だ。

■ では、たちいでた、のはいつだったのか、ふつうに考えれば朝だ。

■ 朝に起きて、あちこちに行って、夕方に帰ってきた。

■ と、こんなふうには、解説していない。

■ ということで、この歌は、ほとんど誰も理解してないように思った。

■ 「さびしさに」というコトは、寂しかったので、寂しくないトコロに行ってみようかな、と思いたった。

■ 寂しい所はどこで、寂しくない所はどこなのか。

■ 31文字の短歌は論理的なのだ。

■ 朝起きて帰宅するまで何時間あったのか。

■ 9時に出て、17時に帰って来た、とすると8時間ある。

■ 往復、それぞれ4時間、行った先で何かをしたとすると、約3時間の道のりだと考えられる。

■ この歌の作者は、良暹法師は大原に住んでいた。都の3里北だ。

■ 彼は寂しかったので、(賑やかな)京都の街に出た。

さびしさに やどをたちいでて ながむれば いづこもおなじ あきのゆふぐれ

みやこへは さんりのみちの ゆきかえり いずこもおなじ あきのゆうぐれ 遊水

■ 並べ置くと、さびしさに、と言わなくてもよかった。

■ このように、ひとつしかない歌から始めるのもいい。

■ 「わたのはら」で始まる歌は2首ある。「あさぼらけ」や「きみがため」も2首ある。「君がため」は意味的に問題はない。

■ これについては以前書いたが、この言葉自体が意味深い。

わたつうみの波の花をばとりつとも人の心をいかが頼まむ 紀貫之

わたつ海の波の花をは染かねて八十島遠く雲そしくるる 後鳥羽院

■ 日本語の起源を調べてゆくと、古代韓国語は、日本から渡っていったことが分かる。

■ そして、例えば、「海」は、その名残で、今でも使用している。

水 湖 海

mizu mizu-umi umi

海原

una-bara

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

海 바다

umi bada

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

南コリアの人間に、una bara を発音させてみると分かるだろう。

bara ではなく、bada に近い発音になる。

そして、逆に、日本語として発音すると、・・・

bada → wada

和田の原

wada-no-hara

または

わたのはら

wata-no-hara

ex. わたのはら やそしまかけて こぎいでぬと ひとにはつげよ あまのつりふね

わだつみ

わだつうみ

wada-tu-umi

ex. 聞け、わだつみの声

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

umi

海

海原 草原

原は広い場所をさす

■ わたのはら、とか、わだつみ、ということばを海として使うのは語呂のよさもあるだろうけれど、異国への憧れ的なこころでもあろう。

- わたつ海のおきにこがるる物見ればあまの釣りしてかへるなりけり 清少納言

- はるかなる唐土までも行くものは秋の寝覚の心なりけり 大弐三位

- はるかなるParisまでも行くものは秋の寝覚の心なりけり 遊水

■ この歌の「もろこし」と似た感じだ。

■ 次に、「わたつみ」の例を幾つかとりあげた。

袖ぬれて海人の刈りほすわたつうみのみるをあふにてやまむとする 伊勢物語

草も木も色変はれどもわたつ海の浪の花にぞ秋なかりける 文屋康秀、古今和歌集・秋下

源実朝、番号は、岩波文庫「金槐和歌集」による。

225 和田の原八重の塩路にとぶ雁の翔のなみに秋風ぞふく

263 ながめやる心もたへぬ和田の原八重の塩路の秋のゆうぐれ

482 わたつみに流れ出たるしかま川しかもたえずや戀わたりなむ

641 わたつ海の中に向ひていずる湯のいづのお山とむべもいひけり

690 春秋はかはりゆくともわたつ海のなかなる島の松も久しき

和田津海の沖に火もゆる火の国に われあり誰ぞやおもわれ人は 柳原白蓮

■ この歌の碑は、近くの公園・千里南公園の梅林の南端にあるので取り上げた。

■ ・・・

■ 「百人一首」は「あきのたの」から始まり「ももしきや」で終わるが、この順に読まなければならないわけではない。好きなところを読めばいい。五十音に並んでいるのをみると、「あ」で始まるものが多い。17首もある。どれを取り上げようかと迷うが、ひとつしかなければ、悩むこともない、として、 先に、「さ」の歌を取り上げた。

これやこの 逢坂の関

■ 「さびしさに」の一つ上に「これやこの」がある。

■ この歌に入る前に、楽譜のことが思い浮かんだ。

■ Da capo、とか、Dal segno、などだ。

■ というのも、繰り返し、何度も書いたからだ。

■ そして、まだ、自動翻訳などできないな、と思う。

④ --------------------------------------------------

■ これが特徴で、こんな感じの歌は他にない。

これやこの ゆくもかへるも わかれては しるもしらぬも あふさかのせき

■ 「逢坂の関」はいつ頃からあるか、また、なぜ「逢坂」と呼ばれているかは知らないが、おそらく、誰かが調べていることだろう。

■ 古くからあった関所で、紫式部も「源氏物語」第十六帖・関屋、にも取り入れられていて、よく知られていたと思われる。

逢坂の関やいかなる関なればしげき嘆きの中を分くらん 空蝉

行くと来とせきとめがたきなみだをや絶えぬ清水と人は見るらむ 空蝉

■ ここでは「行くと来と」としている。

■ 私は「くるもかえるも」とした。

ゆくもかへるも

くるもかえるも

しるもしらぬも

おいもわかきも

わかれては

つどいては

わかれては しるもしらぬも

にほんごを しるもしらぬも

■ この歌は、色々変化をつけられてオモシロイ。

- これやこの くるもかえるも つどいては しるもしらぬも ハチ公の前 遊水

■ 訪日客を意識して作ったので、来るも帰るも、とした。

■ 忠犬「ハチ公」は、今や、世界的に有名だ。

■ こんなことを考えながら読むと、百人一首のオモシロサが倍増する。

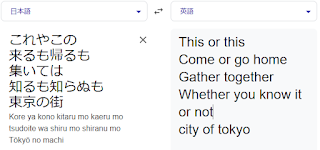

■ しかし、次のような google 翻訳でも分かるように、この短歌では理解できないようだ。

■ 見ず知らぬ人でも出会う、ということで「互いに知っている人」でも「知らない仲」でも人々は出会う場所だ、という意味には受け取れないようだ。

■ 英語はよく知らないが、感じとしては

This is it

this is the place

「この」は「ハチ公の前」という場所を示す

coming and going

coming or going

来る人も、帰る人も

gathering together

gathering there

この場所に集まる

whether we know it or not

everybody

誰もがみんな

■ ついでに、源氏物語に挑戦してみようという人もいるかもしれない。

■ 長い物語だが、一から全部読まなければならないではない。

■ 適当に面白そうなところを読めばいいのだ。

fine

① --------------------------------------------------

■ 以前も google 翻訳したような気がしてふりかえってみた。以下だ。

■ 本歌取りとして、どの言葉を取り上げるか

■ この二つ、これは、いろいろ詠みこむことができるのではないか。

■ 先にも上げたが、もう少し自由に書いてみよう。

- これやこの 来るも帰るも 集いては 知るも知らぬも 居酒屋の席 遊水

■ 同音異義語として、・・・

■ としたが、もちろん、これにこだわることはない。

■ そうすることにより、広がりも出るだろう。

■ 例えば、

- これやこの 来るも帰るも 集いては 知るも知らぬも 東京の街 遊水

■ こうすることにより、蝉丸の世界から別の世界に移ることもできるだろう。

■ 日本に観光で来る人も増えたようだ。

■ そんな光景を動画で見ると、こんな歌もできた、ということだ。

■ ここで google 翻訳してみた。

■ 自動翻訳はまだまだ、だ。

■ 英語をよく知る人は、詩として洗練されたものにもできるだろう。

■ 蛇足ながら、・・・

■ 蝉丸の「これやこの」は「逢坂の関」を指していて、同様に、ここでは「東京の街」を指している

■ また、「知るも知らぬも」は、お互いに知らない、初めての人であったとしても、という意味だ。

■ こんなことを書いていた。

② --------------------------------------------------

■ そして、また、次のように書いた。

■ 最後の「東京の街」の部分だが、最初、新宿より渋谷がいいかな、と思っていたが、うまくまとまらなかったのを思い出した。

■ そこで、もうひとつ

これやこの 来るも帰るも 集いては 知るも知らぬも 東京の街

これやこの 来るも帰るも 集いては 知るも知らぬも ハチ公の前 遊水

■ これだと、訪日客にも伝わるような気がした。

意識して 春夏秋冬 四句八句 できも不出来も 書き留めてゆく 遊水

これやこの カルタ遊びの 百人首 知るも知らぬも 競い合う席

■ 百人一首を素に本歌取り的に短歌を作るのも勉強になる。

■ 百人一首がわかるようにするためには、初句をそのまま使うのがいいかも。

■ これだと、訪日客にも伝わるような気がした。と書いたが

■ 言葉の壁は厚い。互いに理解できる、と思わない方がいいのかもしれない。

③ --------------------------------------------------

■ 2024-08-26

■ 昔から、関所は幾つもあり、国の安定・安全のため、国境の出入り口で、武器や情報の出入りを監視していた。

■ 入り鉄砲、出女だ。

■ 今でも基本的考え方は、原則変わらないはずだけれど、現実はどうか。

■ それはさておき、

■ 逢坂の関という名前の由来を知るべきなんだろうが、・・・

■ 蝉丸の歌に限ってみれば、出会いの門とするのがいいのかもしれない。

- この場所が

- 出てゆく人も

- 帰ってくる人も

- たとえ別れても

- 知っている人もいるし

- 知らない人もいるけれど

- 再び出会う

- 関所なんだ

■ ちょっと google 翻訳してみよう。

■ 最後の「関所なんだ」の所を welcome port とか、単に airport としてもいいのかも。

■ 「逢う」はロマンチックな意味合いで使われることが多い。

■ と、記す辞書もある。

■ 特別な場所なんだ、とか、・・・

- 愛の関所、love checkpoint とか、・・・

■ まあ、そんなことを考えながら。

Da capo --------------------------------------------------

■ 旅に出る人を「見送る」別れのとき、旅から帰ってくる人を「出迎える」再会のとき、

■ もちろん、普通に、出て行く人、帰って来る人、行き交い、顔を合わせる。

■ 多様な出会いがあり、それが、人生での出逢いになるかもしれない。

これが 逢坂の関

■ そんな感じで読んでいるけれど、google 翻訳では、うまく翻訳されない。

■ 仮名書きによる和歌、どれだけ理解されるだろうか、と危惧しないわけではない。

■ また、そのうちだ。

■ 追記、今昔物語を見ていると巻第二十四・第二十三・源博雅朝臣会坂の盲の許に行きたるの語、に次の二つの歌があった。1. は和漢朗詠集・下・述懐や新古今和歌集十八・雑下などにもあるようだ。2. は続古今集・十八・雑中。

- 世の中はとてもかくてもすごしてむ みやもわらやもはてしなければ 蝉丸

- あふさかのせきのあらしのはげしきに しゐてぞゐたるよをすごすとて

■ ついでながら、琵琶に流泉・啄木と云う曲有。ということで一応聞いてみた。

■ 源博雅はこれを聞きたくて三年通ったなどと書かれている。

■ さて、

百人一首、の他に、

百人秀歌、がある。

■ ほぼ同じだが、全く同じではないので、ふたつとも存在している。

■ 細かい違いはいくつかあるが、まず大きなところから始める。

■ 百人一首には、百人秀歌にはない、後鳥羽院・親子の歌がある。

■ 百人秀歌では、源俊頼の歌が百人一首と異なる。

百人秀歌 山桜咲きそめしより久方の雲居に見ゆる滝の白糸 源俊頼

百人一首 憂かりける人を初瀬の山おろしよはげしかれとは祈らぬものを 源俊頼

■ 後鳥羽院は、俊頼の歌の姿を

- うるわしくやさしき様、の歌

- もみもみと、人は詠みおほせぬやうな姿、の歌があるとしている。

■ 定家も、「近代秀歌」にあるように、同調している。

- これは心ふかくことば心まかせて、まねぶともいひつづけがたく、まことに及ぶまじきすがたなり

■ 千載和歌集 巻第十二、恋歌二、を見ると、

■ 詞書があり

祈れどもあはざる恋といえる心をよめる

■ としている。

■ 恋の歌が色々ある中で、この歌は他と違う表現であることが分かる。

■ 後鳥羽院や定家はその違いを見てとって評価した。その時点での評価を、正しく把握しているだろうか。現在の見方で評価し直すことも必要かもしれない。

■ 小説家の田辺聖子が

分かりにくい歌である。

現代からみると、こういう歌の、どこに値打ちがあるのか、よく分からない。

■ としている。

■ 面白い小説を書く彼女の評価は直感的な正しさを含んでいるようにもみえる。

■ だいたい、

- 誰でも、「はげしかれとは祈らぬ」ものなので、そう祈るはずはない。

■ なので、

■ 私が詠むとすれば、次の歌だ。並べ置いてみよう。

うかりける ひとをはつせの やまおろしよ はげしかれとは いのらぬものを 俊頼

いのれども かぜのはげしき はつせやま かんのんさまの こころとどかず 遊水

■ こんな感じでもいいだろう。

■ 間接的だが、素直に心を伝えることができるだろう。

■ 頭で、もみもみ、こねこね、ねりねり、しないで、だだ、心のままに書けばよい。

■ ただ、なぜ後鳥羽院は「もみもみ」とした歌だと考えたのか。

■ 一般に、百人秀歌のあとに百人一首が作られたとされている。

■ 仮に、百人秀歌の方が先に作られていたとしたら、なぜ、最初から「憂かりける」を取り上げなかったのか。

■ 「まねぶともいひつづけがたく、まことに及ぶまじきすがたなり」ではなかったのか。

■ 後鳥羽院口伝に「うるわしくやさしき様」の歌としては「やまざくら」ではなく「うづらなく」だった。

■ 百人秀歌から百人一首に替えたとしたとき、「山桜」から「憂かりける」にする理由があるだろうか、ないようだ。

俊頼堪能のもの也。歌すがた二樣によめり。うるはしくやさしき樣もことにおほくみゆ。又もみもみと人はえよみおほせぬ樣なる姿もあり。此一樣則定家卿か庶幾するすがた也。うかりける人をはつせの山おろしよはげしかれとはいのらぬものを此すがたなり。又うづらなくまのゝ入江のはま風におばななみよる秋のゆふぐれ、うるはしき姿也。

■ 後鳥羽院・親子の歌を外した時、「憂かりける」の歌も、坊主憎けりゃ袈裟まで憎い的に外し、「山桜」の歌にしたといえそうだ、というか、「定家卿か庶幾するすがた」とされるのが気に入らなかったのだろう。

■ 定家は後鳥羽院の「もみもみ」という評価に最初同調したが、考え直したと考えられないか。

■ 定家の心理だ。これなら論理的だ。

■ しかし、逆にも考えられる。これは後で記すが、・・・

■ 要するに、百人一首が先で百人秀歌が後に作られた。

■ こう考えたとき、他の、理由が存在することに気付く。

■ 百人一首と百人秀歌の違いを細かく見てゆくと分かってくるだろう。

■ ほとんど同じ歌なので、歌の並びなどで、より定家の考え方が分かるだろうし、

■ 当然のことながら、違っているところに注目するべきだろう。

■ 100首の歌集であるためには、2首外したら、2首追加しなければならない。

■ 2首追加するために2首外した、とするならば、どれを外すか考えなければならない。

■ 100首に限定すると、百人秀歌の100首内に無い歌として、百人一首の96番の「花さそふ」の歌があり、101番に、いわば番外として、置かれている。

■ 番外にすることで、百人秀歌では3首追加できた。

■ 百首という形としては、百人一首、と、百人秀歌、で、次の3首が異なっている。

異なる3首

(099) 人もおしひともうらめしあちきなく よをおもふゆへに物思ふ身は 後鳥羽院

(100) 百敷やふるき軒端の忍ふにも なを餘りあるむかし成けり 順徳院

(096) 花さそふ嵐の庭の雪ならでふりゆくものはわが身なりけり 西園寺公経

053 夜もすから契りしことを忘れすは 恋ひん涙の色そゆかしき 藤原定子

073 春日野の下萌えわたる草の上に つれなく見ゆる春の淡雪 権中納言国信

090 紀の国の由良の岬に拾うてふ たまさかにだに遭ひみてしがな 権中納言長方

■ 新古今集をまとめた後、定家自身

■ という思いで、「嵐の庭の雪」という何か変な言葉遣いにもかかわらず、上の句にこだわることもなかったのだろう。

■ 3つの歌を、百人一首から外した時、百人秀歌が定家自身の歌集となったといえる。

■ 逆に、通説のように、百人秀歌が先にあり、3首外し、しかも、「花さそふ」を100首内に組み込んだとするのは、いかにも不自然だ。

■ 百人一首の、96、99、100、を外して、百人秀歌の、53、73、90、を追加した、とする方が分かりやすい。

■ 追加もばらばらの位置になっている。

■ 逆に、53と73と90、を外す理由は何か、他の歌を外してもよかったのではないか。

■ 他の歌より、これらが劣っていたのか。

■ そこで、53と73と90の、関連性は何かを問題にすることになるかもしれない。

■ とにかく、番外とした西園寺公経の「花さそふ」を100首に組み込む意味があるのか分からない。

■ ついでながら、「花さそふ」の歌としては、西園寺公経の歌より、宮内卿の歌の方が格段に優れている。

花さそふ比良の山風吹きにけり漕ぎゆく舟のあと見ゆるまで 宮内卿

花さそふ嵐の庭の雪ならでふりゆくものはわが身なりけり 西園寺公経

吹く風に庭の桜の雪ならでふりゆくものは我が身なりけり 遊水

■ 嵐でなく、あっさり、「吹く風に」でもよかったように思う。

■ 「花さそふ」という言葉を使いたかったのかもしれないが、「花吹雪」つまり「桜の雪」だろうけれど、「嵐の庭の雪ならで」は言葉遣いとしては不自然で駄作といわざるえない。

■ ところで、宮内卿の歌はうまいけれど、素人的には次の歌でもいいかもしれない。

花誘う比叡おろしに桜花 漕ぎゆく舟のあと見ゆるまで 遊水

その上を歩いて見たくなるほどに水面にうかぶ桜なるかな 遊水

■ さて、

■ もう一度、「うかりける」に戻ろう。

- 憂かりける人を初瀬の山おろしよはげしかれとは祈らぬものを

■ 最初、この歌を詠んだとき、「初瀬」「長谷」「大泊瀬幼武 おおはつせわかたけ」のことが頭に浮かんだ。

■ 万葉集の最初の歌の男だ。

■ 名前を知らなければ、今でも知り合ったことにはならないが、

■ お前の名前は何だ、俺は大和の国を平らげた者で俺から名乗ってやる、などと相手の女を強引に得ようとする歌だ。

■ 以前、次のようなことを書いた。

■ 一文字変えてみた。

うかりける ひとをはつせの やまおろしよ

うかりける ひとははつせの やまおろしよ

「憂かりける人」は「初瀬の山おろし」のような人で

激しい気性の人だ。

■ 国を治める立場の人は立派で穏やかな人であってほしいと民は願う。

■ しかし、長い歴史上には、必ずしも、望ましい人ばかりではなかった。

■ そうした古い歴史を思い浮かべながら、

■ 身近な実らぬ恋と、重ね合わせることもできるような歌だともいえる。

- ワカタケル かれははつせの やまおろしよ はげしかれとは いのらぬものを

■ のちに雄略天皇と呼ばれるワカタケル、ワカは未熟を意味する、猛々しい者だった。

■ 日本書紀に、こんな記述がある。

「日頃から乱暴で恐い。にわかに機嫌が悪くなると、朝にお目にかかった者でも夕方にはもう殺され、夕にお目にかかったものでも翌朝には殺されます」

■ あるいは、性的不能を隠すためだったかもしれないが、恐れられていた。

■ 初瀬観音というのがあるそうな、・・・

■ 長谷寺には行ったことがあるが、その時は何も考えてなかった。

■ 観音像が設置されるのは、人が「優しさ」や「慈しみ」を願い求めるからだ。

■ 幸せならば、神や仏に願いすがることなどない。

■ 逆に言えば、厳しい現実の世の中だったことを意味する。

■ 菅原道真を祭るのも祟りを恐れてのことという側面がある。

■ 同様だ。

■ 長谷寺は、源氏物語でも、九州から都に戻った夕顔の娘・玉鬘が行った寺だった。

■ 要するに、昔から、有名な寺だった。

■ なぜ有名だったのか、そして、長谷寺はなぜあの場所に建てられたのだろうか。

■ そんなことをぼんやり考えていたら、ワカタケルに思い至った。

■ 思い過ぎかもしれないが、普通なら、はげしかれとは祈らぬものだから、俊頼の歌心に疑問が生じたのだ。

- 西園寺公経の歌を番外にした。

- 俊頼の歌を入れ替えた。

■ この二つが、百人秀歌が後に作られたとする証拠だ、といえるだろう。

■ 後で書くが、他にもある。並びを見ていると気づく。

■ 個々の歌を読む場合どちらでもいい。むしろ作者名はかえって鑑賞の邪魔になるともいえるが、

■ 百人秀歌が後にできたとすると、後鳥羽院がないので、淋しい。

■ やはり彼の歌にも触れるべきものだろう。

■ というのも、最初は、百人一首は最後から読んだ方がいいような気がしていた。

■ 一番いいのは、だいたい、最後に置くと思ったからだ、

■ しかし、最後は「ももしきや」で、「百」があり、それゆえに、百人一首としては、これを最後にするのがよい。それにしても、後鳥羽院は定家にしてみれば、恩義があることだし、無視するわけにはゆかず、99番に配置したのかもしれない、などと思い、では、後鳥羽院のこの歌が最後で本当にいいのかと考えた。

■ そんな経過で「ひともをし」が気になっていた。

■ そして、ある時、自分自身のことも絡めて、次の歌にした。

- 人もをし人も恨めしあぢきなく世を思ふゆゑにもの思ふ身は 後鳥羽院

- あの頃の 愛と妬みと 裏切りの 世を思う故 もの思う身は 遊水

■ 1234年5月13日、73歳の日記「明月記」に後鳥羽・順徳院の環京運動が記載されているようだが、環京運動は九条道家や摂政教実らによって行われたようで、定家が直接行動を起こしたわけではないようだ。そして鎌倉に拒否されている。

■ 後鳥羽院には他にもいい歌がありそうだが、定家はどのような意識でこの歌を選んだのか、それぞれの年齢を考え、当時の歌の世界では頂点に立つ定家と、罪人として島流しにある者、であることを考えれば、定家が関係を断ち切ったとして不思議ではない。

■ 家隆は、隠岐にも行ったようだが、定家は、冷静だったようだ。当然だろう。

- 鎌倉と 戦し破れ 流刑地の 隠岐の島なる 天の高さよ 遊水

■ 心をを寄せるべくもないのだ。

■ 後鳥羽院の歌は後の時代の人が付け加えたという説もあるようだが、

■ 定家自身が外したとするのが論理的だ。

■ 前書きの前が長すぎた。