--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

前書き

■ 「定家好み」という言葉を何度か見たことがある。

■ だれが、どこに、どの歌について書いていたか記憶にないが、それを拾い出し、考えるのもいいかもしれない。

■ 「定家好み」という感想が定家を、あるいは、百人一首・百人秀歌を本質的に捉えていると思う。

■ 人それぞれが歌を詠んでいる。

■ それぞれの思いで詠んでいる。

■ 定家の思いとは必ずしも一致するわけではない。

■ しかし、それを取り上げることで、何か定家自身の事のようにも捉えることもできる。

■ ちょっと横道になるが、平家物語・巻第六・葵前、という話がある。

■ この名前は、当時の人々に源氏物語がよく知られていたことを意味するが、

- 忍ぶれど色に出でにけり

■ この歌を渡され、どうしようもなく、結局死んでしまった。

■ 同様だ。

■ 例えば、次のように作者の名を変えても通じる心ではなかろうか。

逢てみてののちの心にくらぶれば昔はものを思うはざりけり 権中納言淳忠

逢てみてののちの心にくらぶれば昔はものを思うはざりけり さだいえ?

■ 若い時は、誰にもある、異性と接した時の初めての経験だ。

■ 作者名をつけることで、ああ、あれは彼の体験だよ、ということができるが、あなた自身もそんな感じだったのでしょうね、ということもできる。

■ こうした時、その相手は誰なんだろう、と問いかけることにもなる。

■ 百人一首を読むとは、そうした関連性を見つけ出すことにひとつの楽しみがある。

■ 例えば、紀貫之の歌をどう解釈、というか、関連づけることができるか、だ。

■ 解釈ということばは使わない。

■ 解釈というなら、何らかの根拠、客観的論拠が必要だ。

■ ここでは、定家が思ったかもしれないことを、勝手に考えているだけだ。

■ 他人と論争するつもりはない。「百人一首に遊ぶ」なのだ。

■ 紀貫之の歌のところに書くけれど、定家の一つの大きな連想的な例と見ることができそうだ。

■ 紀貫之の歌のところに書くけれど、定家の一つの大きな連想的な例と見ることができそうだ。

■ だから、?、定家は貫之を高く評価していたのではないだろうか。

■ 一般に、引用するとは、自分に関連したものとして、引き寄せることで、自分の世界を、連想・創造することもできそうだ。

■ 一見無関係に見えることを関係があるのではないかとみるのも本質に近づく方法だ。

■ つまり、既成概念から離れ考え直してみることだ。

■ 「定家好み」について、気が付いた。

■ ちはやふる、のところを書いて、島津忠夫の注釈をみると、「定家好み」の次のような記述があった。

「定家があえてこの一首をとりあげたのは「是は心詞かけたる所なきゆへに入らるる也。これを以此百首のおもむきをも見侍るべきにぞ」(応永抄)ということもにもなり、晩年の定家好みの表れとみられよう。」

■ この文章、伝藤原満基筆「百人一首抄」は「『応永抄』と言ったり、筆者の名を冠して『満基抄』とも言う」ようだが、「業平の歌は大略心あまりて詞たらぬを、」の後に書かれている。

■ 要するに、業平の歌は古今和歌集の仮名序に「そのこころあまりて言葉たらず」としているが、この「ちはやふる」の歌は、心も言葉も欠けた所がない。即ち、完璧で、この歌で百人一首の全体像が把握できる、ということになる。私はこの見解に同意する。

■ 島津忠夫は「ちはやぶる」としているので、研究者として、応永抄を引用していているだけのようだけれど。

「定家好み」という感想が定家を、あるいは、百人一首・百人秀歌を本質的に捉えていると思う

■ と先に書いた。

■ 逆に言えば、この歌が分からなければ、定家の心も、百人一首も分からない、ということになる。

■ まあ、そういうことで、在原業平の「ちはやふる」のところにくどくど書いた。

からくれない、は女性の美しさを象徴し、川は、変わらない心を象徴している。

■ 恋の歌だ。

■ 定家自身の歌「こぬひとを」は、自分に対する女心を自信たっぷり詠っている。

■ 先に、百人一首を一言で言えば「老人と愛」だと書いた。

■ 百人一首を全体的に見ると、地位も低く、歌だけが取り柄で、自分の恋の相手を、自慢している老人・定家の心情がうかがえる。

■ このような観点からは、百人一首をきっかけとして、他の歌を見て行くのがよいかと思うが、歌の読み方、とか、詠み方、としては色々得るところがあるだろう。

---------------------------------------------------------------

★

■ 新古今和歌集と百人一首の編集方針は、

- 万葉集以外は過去の勅撰和歌集にある歌は原則採らない。

- 百人一首は勅撰和歌集から採る。

万葉集・原本

勅撰和歌集

古今和歌集 醍醐天皇

紀友則

紀貫之

凡河内躬恒

壬生忠岑

後撰和歌集拾遺和歌集後拾遺和歌集金葉和歌集 白河院

源俊頼

詞花和歌集 崇徳院

藤原顕輔

千載和歌集 後白河院

藤原俊成

新古今和歌集 後鳥羽院

源通具藤原有家藤原定家藤原家隆参議雅経(飛鳥井雅経)

百人一首

百人秀歌 藤原定家

万葉集・賀茂真淵

百人秀歌 藤原定家

万葉集・賀茂真淵

■ 古今和歌集の編者は百人秀歌ではほぼまとめられている。

■ 菅家、菅原道真の後にある。

■ 菅家、菅原道真の後にある。

菅家壬生忠岑凡河内躬恒紀友則・・・紀貫之

このたびは 幣もとりあへず 手向山 紅葉の錦 神のまにまに 菅家

有明の つれなく見えし 別れより 暁ばかり 憂きものはなし 壬生忠岑

心あてに 折らばや折らん 初霜の 置きまどわせる 白菊の花 凡河内躬恒

久方の 光のどけき 春の日に しづ心なく花の散るらん 紀友則

吹くからに 秋の草木の しをるれば むべ山風を嵐といふらん 文屋康秀

人はいさ 心は知らず 故郷は 花ぞ昔の 香ににほひける 紀貫之

■ 菅家、菅原道真は漢詩人で彼が遣唐使の廃止を進言した。その後、勅撰和歌集が作られてゆく。万葉集のあとは、漢詩が作られた。万葉集は、漢字による当て字の表記の日本の歌だったが、古今和歌集は、やまとことば、表記としての最初の記念すべき勅撰和歌集だった。

■ 壬生忠岑の歌は、無関係ながら、大宰府に左遷された菅原道真との別れを思い起される。

---------------------------------------------------------------

(001) 天智天皇御製 後撰集

001 あきのたのかりほのいほのとまをあらみ わかころもてはつゆにぬれつゝ

(002) 持統天皇御製 新古今集

002 はるすきてなつきにけらし白妙の ころもほすてふあまのかく山

- 春過而 夏来良之 白妙能 衣乾有 天之香来山 万葉集

■ 瑞穂の国の日本の天皇として「米」を詠った歌を最初にしたのは無難だったと思う。

■ 稲作に必要なのは水だ。

■ 天智天皇の娘である持統天皇、雨乞いの役を担っていたと考えられないことはない。

■ 雨乞は、あめのかくやま、で行った。

■ 香具山は、奈良盆地の南東端にあり、万葉集の二つ目の歌にも見られる。

■ 天智天皇の父・三十四代・舒明天皇が国見をした丘で、

国原は煙たち立つ海原は鴎たち立つ

■ としているように、その頃、奈良湖があり、その後、水抜きし、水田が広がった。

■ google map で見ると縦横きれいな区画となっている。即ち、計画的、人工的だったといえる。

■ 阿蘇山の北側も同様だ。ここも水抜きをしていた。

■ おそらく九州にいた人が奈良に移り住み、その経験が活きたのだろう。

■ 水抜きがいつのことか、藤原京の頃、或いは後の平城京との間の時期だと推定される。

■ 舒明天皇の後、皇極天皇(女性)、孝徳天皇、斉明天皇(皇極天皇と同じ人)を経て、天智天皇。弘文天皇、天武天皇の後、天武の妻・持統天皇

舒明天皇、岡本宮から田中宮(橿原市)

天智天皇、近江大津宮天武天皇、藤原宮持統天皇、藤原宮文武天皇、飛鳥岡本宮

■ 「ころもほすてふ」とあるように「衣を干したと言われる」香具山。

■ この「てふ」が問題だ。

■ 持統天皇の現実の世界で詠んだ歌が、想像で作られた世界になりかねないコトになった。

■ つまり、都が平城京から平安京に移ってからの時代の、京都に住み、奈良に行ったことのなく、香具山も見たことのない人が、勝手に「天」を「アマ」と読んだことで混乱した。

■ その混乱は今も続いている。

■ 香久山は、海抜 152 m だが、近くの道路を基準にすれば、65 m の高さで「天・てん」とは何の関係もない、平凡な山であることがわかり、逆に利用しやすい、高台であることが分かる。■ 「山」には違いないが、もともとは古事記のヤマトタケルの歌にあるように、「阿米能」即ち「雨の」としている丘だ。

- 阿米能迦具夜麻 古事記・ヤマトタケルノミコト

- 天之香來山 万葉集

- 雨の香来山 遊水

■ 香具山に多く生えていた榊の匂いと相まって「雨の香が来る山」と考えらていた。

■ 世を治める側の立場にある者としては、夏の天気が気になる。

■ 庶民が白い衣を洗濯し干しているのを見て、今年の夏が気になった。

■ 庶民は、天皇とは違い、高価な色物を着られず染色してない白い衣だった。

■ 乾くまでの間、替わりに用いる衣服が少なかった庶民は寒い時期は洗濯できにくかった。

■ 持統天皇は女性ゆえ、洗濯という庶民の行為を通して季節感を感じた。

■ 夏が来た、と。

■ 夏は春の次に来るのだから「春過ぎて」としなくてもいいという評もあった。

■ 「初夏の」という言葉があればいらないかもしれない。

はつなつの かぜとなりぬと みほとけは おゆびのうれに ほのしらすらし 会津八一

■ こんな感じだ。

■ 当時は「はつなつ」と季節感の用語がなかったのだろう。

はるすきて なつきにけらし しろたえの ころもほすてふ あまのかくやま

たみびとが ころもあらいて ほしたるか このまにしろく なつはきにけり

ほらごらん なつになったと いうことよ せんたくものが みえるじゃないの

■ 漢字表記とか、よみ、が迷わせられる原因だ。

■ 「天の」は「雨の」であることは問題ない。

■ 日本書紀を見ると、天香具山には榊がたくさん生えていたようで、

■ 天照大神が岩戸に隠れたときこの木が使われた。

忌部遠祖太玉命掘天香山之五百箇眞坂樹。

■ これが「香具山」の由来だったと思われる。

■ 古代の人は榊の香りを特別な香りとしてとらえていたようだ。

■ 万葉集の「香来山」という表記の読みは、・・・

ka gu yama ではなく

ka ku yama

■ であり、雨の香が来る山となり、論理的だ。

■ 香りを嗅ぐ、ということから「ぐ」となり「香具山」となったのだろう。

■ よくあることだが、これは重要なコトで、「五十音」で「は」行を口に出して言ってみるといい。「はひふへほ」、これと同様に捉えなければならないだろう。

■ 日本の代表的な山は、富士山、Fuji san、と書く。Ha Hi -- He Ho

■ どのように発音したかだ。

■ 例えば、HERMES・エルメス。フランス人は Ha が発音できないとか言う。

■ 馬鹿・Paka にしているわけではないが、Ba が発音できない国の人もいるようだ。

■ 東京の人は「ひ」を「し」のように発音するとも言われ、お姫様、と言ってみろ、などとからかうこともあったようだ。

■ 発音と表記のコト。

■ 古くは濁音表示をしない表記だが、現代人は濁音を通常使用するので誤解する人が多い。

■ 漢字はもともと当て字だということだ。

■ 「これは『新古今和歌集』の「夏歌」の巻頭に据えられた名歌である」とある本があったので、一応、新古今和歌集を開いて見た。「香具山」とは書かれてないようだが、なぜ「香具山」という漢字を使ったのか、と思う。新古今和歌集に当たってみたのだろうか。岩波文庫のそれには「かぐ山」となっていたが、もちろん元々は「濁点は」打たれてなかったと思われる。

■ 掛詞の場合も仮名表記にしているのが多い。勝手に漢字を用いるのは、いわばカイザンであろう。本来、言葉を重んじる歌人ならば、してはならないことだ、と、馬場あき子・「百人一首」・NHK出版、を読みながら思った。

■ 下記の本があった。

■ これは、ぜひ読むべきものではなかろうか。

https://adeac.jp/adeac-arch/viewer/001-mp001461-200010/001-0010460855/

3頁

--------------------------------------------------

19頁 持統天皇

---------------------------------------------------------------

■ 百人一首、と、百人秀歌、について、

■ だいたい、最初から 100首だったとは考えられない。

■ 多くの歌から、候補をより多く選び出し、取捨選択の過程が、当然あったはずだ。

■ その結果、この二つが残ったということに過ぎない。

■ 百人秀歌が先で、百人一首が後に作られた、という説が一般的だそうな。

■ 後先を考える前に定家が何を考えたかを意識する必要があろう。

■ まず、天智天皇、持統天皇を置いたのは、万葉集にならい、権威付けをした。

■ 「天」のつく天皇は二人で「天智」と「天武」どちらかを選ぶとすれば「武」でなく「智」の方になる。

■ 「智」は「知」でなく、天智天皇の「智」は智謀という意味合いもある。

■ 天智天皇・皇子時代の中大兄皇子は中臣 鎌足・藤原 鎌足と蘇我入鹿を暗殺し、武力で敵を排除した。■ 藤原の時代の始まりの象徴でもある。

■ まあ、その辺のところを藤原定家が強く意識したかどうかは知らない。

■ まあ、その辺のところを藤原定家が強く意識したかどうかは知らない。

■ ただ、季節的に、春夏秋冬と考えれば、秋、夏、を逆に置き、ひとつ前に春の歌を置きたい。

春 みよしのの よしののやまの やまざくら さくらふぶきと なりにけるかも 遊水

夏 はるすぎて なつきにけらし しろたえの ころもほすてふ あまのかぐやま 持統

秋 あきのたの かりほのいほの とまをあらみ わがころもでは つゆにぬれつつ 天智

■ 季節の順におきたいけれど、それはともかく、天智天皇と持統天皇最初に置いたことで、最後に後鳥羽院親子の歌を置くのは一見整っているかに見えるが、それではやはり、定家自身の選集にするには、後鳥羽院親子の歌は、邪魔だという印象が残る。たとえ無くても、歴史的には、定家を持ち上げてくれた後鳥羽院の存在は消えることはないので、後鳥羽院の歌がなくても、問題はない。もっと後鳥羽院の良い歌をとりあげるならともかく、「ひともをし」の歌を上げるくらいなら、むしろ、ない方がいいと言える。

■ さて、定家は、基本的に、古今和歌集の序文にある人は取り入れようとしている。

柿本人麿山邊赤人僧正遍照在原業平文屋康秀喜撰法師小野小町

■ 外されているのは、「そのさまいやし」と評されている大友黒主だ。

---------------------------------------------------------------

(003) 柿本人麿 拾遺集 古今和歌集・仮名序

003 あしひきの山とりのをのしたりをの なかゝゝしよをひとりかもねん

■ 野鳥は身の安全のため雌雄が分かれて寝る。山鳥に限らないが、

■ やまどりの独り寝の習性はよく知られていたので、この歌がある。■ 定家にとって、上の句はなくてもよく、今は独り寝、だと言いたいのだろう。

ながながしきよを ひとりかもねん

■ 誰と離れて「長々しき夜を独り」で寝るのか。

■ この歌を取り上げたときの心境が最後の「来ぬ人を」につながる。

■ 百人秀歌では最後の100番目に自分の歌を置きも定家が一番であることを示したが、

■ 定家がこの歌を選んだのは・・・

■ それでもなお、その時の老齢の定家としては、淋しさが残ったとしていいだろう。

■ それでもなお、その時の老齢の定家としては、淋しさが残ったとしていいだろう。

■ それが定家の気持だったとしても人麻呂の歌としては、

■ 始まったばかりの3首目に、天智天皇の都の滅びの「古思ほゆ」歌は、ふさわしくはないだろうが、よく知られた、

- 淡海乃海夕浪千鳥汝鳴者情毛思努尒古所念

■ この歌など上げたい。

■ 「淡海乃海 夕浪千鳥」とある。チドリ科の鳥は足に水掻きがない

■ 波に浮かないので、「千鳥」が多くの鳥の意味であることが分かる。

■ 波に浮くのは、カモ科の鳥たちだ。

■ 琵琶湖も夜になるとその鳴き声がうるさいほどだ。

■ 波に浮くのは、カモ科の鳥たちだ。

■ 琵琶湖も夜になるとその鳴き声がうるさいほどだ。

■ その騒々しさ故、滅びた都市のにぎやかさがよみがえり寂しさがつのるのだ。

あふみのうみ ゆふなみちどり ながなけば こころもしのに いにしへおもほゆ 人麻呂

いにしえの みやこのあとは いずこなる ただみずとりの なみにむれなく 遊水

■ こんな歌を作ってみたが、「夕浪千鳥」がチドリ科の鳥だと解釈しなければ、それでよい。

■ さて、・・・

■ さて、・・・

■ 皇位継承の争いで、

天智天皇の弟、大海人皇子が

天智天皇の子、大友皇子に勝ち

■ 天武天皇となった。

■ この争いが壬申の乱と呼ばれ、この時、志賀の都は焼け亡びた。

■ この戦のありさまは日本書紀に多く記されている。

天智天皇の弟、大海人皇子が

天智天皇の子、大友皇子に勝ち

■ 天武天皇となった。

■ この争いが壬申の乱と呼ばれ、この時、志賀の都は焼け亡びた。

■ この戦のありさまは日本書紀に多く記されている。

■ 戦に馬は欠かせない。

■ 天智天皇の記述に「又多置牧而放馬」

■ とあるように人は馬に乗っていた。

■ 日本書紀 巻第二十九、天武天皇、にはさらに「婦女乗馬 如男夫 其起干是日也」とあり、女も男と同じように馬に乗ったことが分かる。

■ 万葉集に様々な植物や動物が歌われていて、その頃は

■ 馬はたくさんいて、移動手段として、馬がよく使われたと思われる。

■ 万葉集に

軽皇子・文武天皇(天武・持統の孫)の時日並皇子の命の馬並めてみ狩立たしし時は来向ふ 柿本人麻呂

■ このことを頭に入れて、山辺赤人の歌は読むがいい。

(004) 山邊赤人 新古今集 古今和歌集・仮名序

004 たこのうらにうちいてゝみれは白妙の ふしのたかねにゆきはふりつゝ

■ 「うち出でて」とあるので馬に乗っていたことが分かる。

■ 天武天皇の頃から馬は重要視されていて、これは、百人一首の歌を読むときにも知っておくべきことだ。

■ 以前に、どこかで、何度も取り上げたが、

■ まとめの意味でもう一度、取り上げておこう。

■ まとめの意味でもう一度、取り上げておこう。

- 田兒之浦從 打出而見者 眞白衣 不盡能高嶺尓 雪波零家留

- たごのうらゆ うちいでてみれば ましろにぞ ふじのたかねに ゆきはふりける

- みぎわまで こまうちかけて みかえれば ふじはましろに たちにけるかな

- 水際まで 駒打ち駆けて 見返れば 富士は真白に 立ちにけるかな 橋本遊水

■ 万葉集の原文を見れば

■ 複合動詞にこんなのがある。- 打出

- たち・いでて 立ち・出でて

- うち・いでて 打ち・出でて

- こぎ・いでて 漕ぎ・出でて

- わき・いでて 湧き・出でて

■ 一番分かりやすいのは、舟を漕ぐだ。

■ うち・いでる、は馬に鞭を打ち走らせること。

■ うち・いでる、は馬に鞭を打ち走らせること。

■ 2022年の現代において、日本では、移動手段として馬は使われない。

■ 従って、馬に関する意識は低いか、ほとんど無いのが現状だろう。

■ 馬に鞭打つイメージがあれば、

■ かなり動的に、駿河湾に向かって馬を走らせる様が映画のように目に浮かぶ。

■ 青い海に向かって、水際まで走らせ

■ 馬に乗ったまま、振り返ってみると、

■ 真っ青な空に、真っ白な富士山がドーンと立って見えるのだ。

■ まあ、そういうことでしょう。

■ だから、この歌は好きだ。

■ アニメにすれば山辺赤人の感動が伝わってくるように思う。

■ 従って、馬に関する意識は低いか、ほとんど無いのが現状だろう。

■ 馬に鞭打つイメージがあれば、

■ かなり動的に、駿河湾に向かって馬を走らせる様が映画のように目に浮かぶ。

■ 青い海に向かって、水際まで走らせ

■ 馬に乗ったまま、振り返ってみると、

■ 真っ青な空に、真っ白な富士山がドーンと立って見えるのだ。

■ まあ、そういうことでしょう。

■ だから、この歌は好きだ。

■ アニメにすれば山辺赤人の感動が伝わってくるように思う。

■ これらの複合動詞は、今、必ずしも理解されてないようだが、例えば、

- 千鳥鳴く 佐保の 河門の 清き瀬を 馬うち渡し いつか通わん 大友家持

■ 車社会の現代では馬の存在は意識の外になっていると思われる。

■ 西部劇では騎兵隊・horse soldier はなじみであろう。

■ 南京に整然と日本軍が入城する記録映画もある。

■ 昔から馬は特に道が整備されてないところでは重要な移動手段だった。

■ 古い映画を持ち出さなくても、2018年制作の映画「ホース・ソルジャー」もある。

■ 昔から馬は特に道が整備されてないところでは重要な移動手段だった。

■ 古い映画を持ち出さなくても、2018年制作の映画「ホース・ソルジャー」もある。

■ まあ、ギャンブルとしての競馬の存続はあながち無駄とは言えない。

■ 次の歌もいい。

三吉野乃象山際乃木末尒波幾許毛散和口鳥之聲可聞み吉野の象山のまの木末にはここだも騒く鳥の声かも

若浦尒塩満来者滷乎無美葦邊乎指天多頭鳴渡若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさして鶴鳴き渡る

---------------------------------------------------------------

(006) 中納言家持 大伴家持 新古今集

005 かさゝきのわたせるはしにおくしもの しろきをみれはよそふけにける

■ 大伴家持については後で書き直そう。

■ 次の歌もいい。

宇良宇良尒照流春日尒比婆理安我里情悲毛比登里志於母倍婆うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しも独りし思へば

■ こうした歌の記録があることに今との共通性を感じ、うららかな みそらにひばり、と、昭和の歌手の名前、美空ひばり、を詠みこんでみた。

うららかな みそらにひばり なきのぼる そのうたかなし ひとりしおもえば 遊水

いにしえの うたよみおれば おもわるる ときはうつれど ひとはかわらず 遊水

■ 「鵲のわたせる橋」を現実の「宮中の御橋」とするようだが、

■ 宮中のことなど知らないことだし、大伴家持の心を推測することではなく、

■ 鵲の橋は、仰ぎ見る天の川として捉えたい。

■ 宮中のことなど知らないことだし、大伴家持の心を推測することではなく、

■ 鵲の橋は、仰ぎ見る天の川として捉えたい。

あまのかわ ふりさけみれば かささぎの はしとわたして よはふけにける // 遊水

■ 霜ということばから、月落烏啼霜満天、こんな漢詩も思い浮かべた。

■ カササギはカラスの一種で、ユーラシア大陸+北アメリカに広く生息する。

■ 水滸伝にも出てくる。喜鵲と言われ、縁起がいいので、月落鵲啼霜満天

■ この方がよさそうにも思うが、どうかな、

■ カササギはカラスの一種で、ユーラシア大陸+北アメリカに広く生息する。

■ 水滸伝にも出てくる。喜鵲と言われ、縁起がいいので、月落鵲啼霜満天

■ この方がよさそうにも思うが、どうかな、

■ 「かささぎの わたせるはしに」の歌を家持は、宮中の橋を見て詠んだのだろうが、定家は、天の川の伝説を想像、意識して、自らも相手に会えないので、取り上げたものと、いかにも低次元だが、その程度とも考えられる。

■ 定家としては、人麻呂の歌とあわせて

独り寝る・夜ぞ深けにける

■ と続けたかったのかもしれない。

天皇の御代栄えむと東なる陸奥山に金花咲く 家持

■ こんな歌を作っている。

■ 松尾芭蕉は、平泉に行く前に「金花咲く」と金華山と間違えて奥の細道に書いているが家持の歌は知っていた。

■ こんなことも含め、またいつか、書き直そうかと思う。

天の川 振りさけみれば カササギの 渡せる橋を 思い出すかな 遊水

(007) 安倍仲丸 古今集

006 あまのはらふりさけみれはかすかなる みかさの山にいてし月かも

■ 聖徳太子が国書に「日出処天子到書日没処天子無恙云」と書いた小野妹子の遣隋使。

■ その後も「日本」は遣唐使として唐の国に人をやり大陸の国と交流していた。

■ 大伴家持とほぼ同じ天武天皇の頃、阿倍仲麻呂は大陸に渡った。

■ 仲麻呂がかの地で活躍したのは玄宗皇帝、楊貴妃の時代だ。

■ 帰国しようとしたが難破してかなわなかった。そのころ詠んだ歌が伝えられている。

■ 大伴家持とほぼ同じ天武天皇の頃、阿倍仲麻呂は大陸に渡った。

■ 仲麻呂がかの地で活躍したのは玄宗皇帝、楊貴妃の時代だ。

■ 帰国しようとしたが難破してかなわなかった。そのころ詠んだ歌が伝えられている。

■ ・・・

■ こうした言葉遣いに、日本語への思いが深まる。

■ 別れに際した、李白や王維のの詩がある。

哭晁卿衡 李白

日本晁卿辞帝都

征帆一片繞蓬壷

明月不帰沈碧海

白雲愁色満蒼梧

送秘書晁監還日本 王維

積水不可極 安知滄海東

九州何處遠 萬里若乘空

向國惟看日 歸帆但信風

鰲身映天黑 魚眼射波紅

郷國扶桑外 主人孤島中

別離方異域 音信若爲通

■ これらの詩に見られるように、唐の国では「日本」として知られていた。

■ 安倍仲麻呂は難破し、ベトナムの方に流されたが、僧・鑑真は日本にたどり着いた。

■ その際に失明した。

■ のちに松尾芭蕉が、若葉して御目の雫ぬぐはばや、との発句でよく知られている。

■ 吉備真備、僧・玄昉は無事帰国した。

■ 社会政治情勢、権力争いの歴史などたどりたくないが、

■ 大雑把に、奈良の大仏・廬舎那仏を建立した聖武天皇の時代だ。

■ 聖徳太子以降仏教が治世に使われた。

---------------------------------------------------------------

■ 社会政治情勢、権力争いの歴史などたどりたくないが、

■ 大雑把に、奈良の大仏・廬舎那仏を建立した聖武天皇の時代だ。

■ 聖徳太子以降仏教が治世に使われた。

- あらそいの あとのみたまを しずめんと ならにはおおき ほとけなるなか 遊水

---------------------------------------------------------------

(011) 参議篁 古今集

007 わたのはらやそしまかけてこきいてぬと 人にはつけよあまのつりふね

(005) 猿丸大夫 古今集

008 おく山にもみちふみわけなくしかの こゑきくときそ秋はかなしき

---------------------------------------------------------------

(016) 中納言行平 古今集

009 たちわかれいなはの山のみねにおふる まつとしきかはいまかへりこん

(017) 在原業平朝臣 古今集 古今和歌集・仮名序 伊勢物語

010 ちはやふる神よもきかすたつた河 からくれなゐにみつくゝるとは

■ まず、明治時代の俳句をあげておこう。

■ 漱石は、ちはやふる、と詠んででいる。

■ 伊勢物語に次のふたつの歌がある。

- 秋立つや千早古る世の杉ありて 漱石。香椎宮

ちはや 千 早くも 千年 すぎて

もはや 百 早くも 百年 すぎて

陸奥の しのふもちすり 誰ゆへに 乱れそめにし 我ならなくにちはやふる 神よも聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは

■ この二つの歌が百人一首に取り入れられている。

■ また、伊勢物語の歌を念頭に、似た歌を選択したと思われるのもある。例えば

月やあらぬ春はむかしの春ならぬ わが身ひとつはもとの身にして 在原業平月見れば千ぢにものこそ悲しけれ 我が身一つの秋にあらねど 百人一首

■ 自ら作るならば容易かもしれないが、人の歌を選び出すのは知らないとできない。

■ 新古今和歌集では過去の勅撰和歌集からは採らないということは、選者たちは、過去の和歌集をよく知っていた、と言える。

■ 伊勢物語にもあるこの歌は、落語ができるほど、人を混乱させた歌だった。

■ 寄り道になるが、その落語のあらましは、回り道になるが本質的なのでとりあげよう。

■ 以前、「からくれない」って何ですか、とまじめな顔で訊かれたこともある。

たつたがわ、を漢字で書くと川という文字があるだろう。だからと言って、river のことではない。関取が昔いたんだ。

- gawa

- kawa

分かるかなこの辺が日本語的なのだ

・・・その関取がなちはや、という花魁を見初めたんだが、関取なんて嫌だと拒否された

拒否されたのはなぜか、に言及するのは、下世話なコトにもなるのでやめておく

ならば、妹の、かみよ、でもいい、と交渉したんだがなおねさまがいやなものは、わちきもいやでありんす、とちはや、にふられかみよ、もいうことをきかないかみよも、きかず、だそれで、すっかり、世の中が嫌になってな、女断ちをして精進しても、こんなことなら相撲取りなんかもうやめだと故郷に帰ったんだ

父親の豆腐屋を引き継ぎ、くらしていたところ店先に女乞食が来て、なにも食べてないので、せめて、おからでもください、という。どこかで見た顔だが、じっとみると、ちはや、だお、お前は千早だな俺を振った、千早じゃないかお前なんかにおからだって、くれてやるものか・・・からくれないにというわけだ、分かるかなえ、なに、そういうことですかいと、話はつづき、拒否された、ちはや、は、とうとう店先の井戸に身を投げてしまうどぼーん、となへええ、そういうことだったんですか、そういうことだ、わかるかな井戸の水に身を投げた、つまりみずくぐるとは、だな漢字で書くと、水潜る、だ。

- kukuru

- kuguru

と、ここまで話が進み、いい加減だなあ、と思うのは早計、「括り染め」ではないぞ、と、落語家は考えたというところまで読み取らないといけないだいたい、わかったんですがね、最後の、とは、とはなんですかいなに、それぐらいまけとけいやいや、そうはいきません、みそひともじの、ふたもじですから、まけられませんなに、なら、おしえてやろうとは、とはだなあ、・・・なんですか、とは、とはそれぐらい知らなくてどうするとは、とは、千早の本名だ。

■ 安東は、「振る」という文字に惑わされているようだ。

■ 塚本邦雄は、「第一、龍田川が、河川を纐纈にするのは、神代からのことであったらうに、「きかず」は聞こえぬ。」などと書いている。

■ 在原業平が思っていた、神代、は千年の昔。

■ 今からは、ざっと2千年まえになる。

■ 今と同じように紅葉が美しかったと考えて無理はない。

■ 紅葉は日本の自然現象であって、1000年経とうが、2000年経とうが、気候は変動するにしても、 昔から今までの2000年で変わるコトがない。

■ このような観点から「千早古」の歌を見直すのもいいんじゃないの、ということになる。

ちはやふる 神よも聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは

■ まず、下の句

ちとせかわらぬ

くれないのかわ

■ まあ、適当にこんな句が浮かんだ。

■ 上の句をどうするか、龍田川を詠みこむのは先人がやったところでよく知られている。

■ 日本の川は、龍田川ばかりではないので詠みこまない。

きよらかな こころなるかな ゆるやかに ちとせかわらぬ くれないのかわ

きよらかな ながれなるかな ゆるやかに ちとせかわらぬ くれないのかわ 遊水

■ まあ、とりあえず、こんな歌にした。

■ 次は、「水くくる」これを「くくり染め」だと解釈したのは賀茂真淵だそうだが、

■ これはごく普通にみて疑問。

■ 賀茂真淵は、頭でっかちの、奇をてらう、癖があったかのような人で、

■ 人と違うことをいい、他人の注意を引くかのようだ。

■ 絞った部分は染まらず白く残る。

■ どんな形で残るのか、到底、紅葉の葉には見えない。

■ 又「から紅」に染めるということは全体としては赤い布になる。

■ 赤い川に白い紅葉、ということになる。

■ 赤いのは紅葉でしょ。それが白なら、何これ、ということだろう。

■ そして、一番重要なのは、在原業平の気持ちはどうだったのか、だ。

■ 古今和歌集・巻第五・秋歌下の「そせい」の歌の詞書にある状況だった。

■ 次は、「水くくる」これを「くくり染め」だと解釈したのは賀茂真淵だそうだが、

■ これはごく普通にみて疑問。

■ 賀茂真淵は、頭でっかちの、奇をてらう、癖があったかのような人で、

■ 人と違うことをいい、他人の注意を引くかのようだ。

■ 絞った部分は染まらず白く残る。

■ どんな形で残るのか、到底、紅葉の葉には見えない。

■ 又「から紅」に染めるということは全体としては赤い布になる。

■ 赤い川に白い紅葉、ということになる。

■ 赤いのは紅葉でしょ。それが白なら、何これ、ということだろう。

■ そして、一番重要なのは、在原業平の気持ちはどうだったのか、だ。

■ 古今和歌集・巻第五・秋歌下の「そせい」の歌の詞書にある状況だった。

二条の后の東宮のみやす所と申しける時に、御屏風に竜田川にもみぢ流れたるかたをかかりけるを題によめる

もみぢ葉のながれてとまるみなとには 紅深き浪やたつらん そせい

ちはやふる神世もきかず たつた川から紅にみずくくるとは なりひら朝臣

■ このように屏風絵を見て二人が詠んだ。

■ その屏風の持ち主は、「二条の后」即ち、業平が恋した、というか、愛した女だった。

■ その人に贈る歌に、自分の心を託さないはずはない。

■ 川が真っ赤に染まるほどに浮いた一面の紅葉は当然、二条の后、即ち、藤原高子で、彼女への思いを、その真紅の紅葉の下を流れる川に託した、と解するのがごく常識的のように思われる。

■ そして、

■ いままで歴史上もないほどの美しさだ。

■ 美しい紅葉だ。

■ 絶世の美女、という言葉が今はある、業平の時代にはなかったのだろう。

■ 「絶世」を言い換えれば「神世も聞かず」となる。

■ 川が真っ赤に染まるほどに浮いた一面の紅葉は当然、二条の后、即ち、藤原高子で、彼女への思いを、その真紅の紅葉の下を流れる川に託した、と解するのがごく常識的のように思われる。

■ そして、

- 千早古 神世も聞かず

■ いままで歴史上もないほどの美しさだ。

■ 美しい紅葉だ。

■ 絶世の美女、という言葉が今はある、業平の時代にはなかったのだろう。

■ 「絶世」を言い換えれば「神世も聞かず」となる。

■ 逆に言えば「神世も聞かず」は「絶世」だ。

■ その美しい紅葉のようなあなた。

■ 竜田川、即ち、私の上に浮かんでいる。

■ 当然「括る」ではない「潜る」という表現になる。

■ まあ、人がどのように解釈するかは、人それぞれで、通説などどうでもいい。

■ 解釈などしてどうなる。感じ取らなければならない。自分はどう感じ、どう評価し、どう自分のものとするかだ。

■ その美しい紅葉のようなあなた。

■ 竜田川、即ち、私の上に浮かんでいる。

■ 当然「括る」ではない「潜る」という表現になる。

■ まあ、人がどのように解釈するかは、人それぞれで、通説などどうでもいい。

■ 解釈などしてどうなる。感じ取らなければならない。自分はどう感じ、どう評価し、どう自分のものとするかだ。

■ ・・・

■ 歌は論理的だ。

■ 繰り返すようだが、もう一度書いてみよう。

■ 在原業平らは屏風絵を前にして歌を詠んだ。

■ なので、業平の歌に「紅葉」という言葉は出てこない。からくれない

■ という言葉で紅葉を表している。

■ この屏風の絵について歌を詠め、と言われて見ると、描かれているのは、紅葉と川だ。

■ 人間だとしてみると、紅葉は女で、川は男だ。

■ この頃の歌は、単に自然の景を読むのではなく、詠み人の心を詠み込んでいる。

■ この頃の歌は、単に自然の景を読むのではなく、詠み人の心を詠み込んでいる。

■ ただきれいだ、などと済ますようでは、恋愛などできない。

■ 在原業平は、今からおおよそ千年の昔の人だ。

■ そして、神代は業平からみて千年の昔のコトだ、というか、古い時代の遠い昔のこと。

■ 長い歴史の中でも、特に、この紅葉は美しい。

■ こんなに美しい紅葉の話は聞いたこともない。

■ 美しい紅葉は、美しい人、を表している。

■ 一面に美しい紅葉を浮かべる川は昔からずっと変わりなく流れ続けている。

■ 私の心もこの流れのように変わりない。

■ あなたのことを思っている。

■ と、まあ、こんな感じで業平は歌として詠んだのだろう。

■ 在原業平は、今からおおよそ千年の昔の人だ。

■ そして、神代は業平からみて千年の昔のコトだ、というか、古い時代の遠い昔のこと。

■ 長い歴史の中でも、特に、この紅葉は美しい。

■ こんなに美しい紅葉の話は聞いたこともない。

■ 美しい紅葉は、美しい人、を表している。

■ 一面に美しい紅葉を浮かべる川は昔からずっと変わりなく流れ続けている。

■ 私の心もこの流れのように変わりない。

■ あなたのことを思っている。

■ と、まあ、こんな感じで業平は歌として詠んだのだろう。

絶世の 紅葉うかべて 竜田川 昔も今も 変わることなく

絶世の 眺めなるかな 竜田川 昔も今も 変わることなく 遊水

■ 現代では、普通の人は、絶世、という言葉から、絶世の美女、を思い浮かべるだろう。

■ から紅、即ち、真紅の紅葉は女性。

■ もちろん、あなたのことです、と公の場では言葉には出せないものの。

■ もちろん、あなたのことです、と公の場では言葉には出せないものの。

■ 在原業平は藤原高子の顔を見ながら、ちはやふる・・・と詠んだのだった。

■ わかるかな、歌は心だ。

■ こころを歌に詠む、それが当時の歌を評価する基準になる。

■ 絶世の紅葉、と言うのはやはりだめか。

■ 風景ならば絶景となるけれど、とりあえず、眺め、としてみた。

■ まあ、こんなことをしなくても、単に、表記を変えるだけで済むことだ。

- 千早古神世も聞かず竜田川韓紅に水潜るとは 業平・遊水書く

■ 現代の人は、おそらく、こんな歌は詠めないだろう。

■ それを定家は取り上げた。

■ もっとも、伊勢物語にある歌をそのまま取り上げただけだが、定家は評価した。

■ 「神世も聞かず」という認識は誤っていて、今でも美しい紅葉の名所だけれど、それは業平が感じたことなので否定しなくてもいい。

■ 歯の浮くような、おべんちゃら、ではあるけれど、いけしゃあしゃあ、と、顔だけは真剣そうに言うのが業平だ。

■ そんな男はいけ好かぬ、かどうかは別にして、歌としては、これはこれで、ヨオ・デケテルと言っていいか。

■ 「心詞かけたる所なき」との評価は適切だ。

■ ・・・

■ 参考にした古今和歌集は、1990年12月15日、第18刷、佐伯梅友・校注、岩波文庫で、これには「ちはやぶる」とあったが「ちはやふる」とした。元々の古今和歌集にどのように記載されているかは知らないが、古いカルタに「ぶる」と書かれているのは無いようだ。

■ なぜ「ぶる」と校正したのか分からない。「ぶる」って何ですか。

■ こんな議論は無駄だ。

■ もみじ、は色々な木や草で見られる現象で、木の種類や場所によって、黄色や赤に変化する。例えば、蔵王のような場所では黄色だ。あるいは、銀杏の場合も黄色だ。紅葉というように「くれない」という文字を使っている。赤くなる木が一般的な「もみじ」だ。色づくのに一番影響するのは気象条件だ。急激に冷え込んだり、谷川の霧の発生具合など、温度や湿度、あるいは日照条件が紅葉に影響する。植物学的、化学現象的な説明は専門家が解明していることだろう。地形とか気象条件に基本的な変化がなければ毎年同じ場所で発生する日本列島における自然現象だととらえてよい。

■ 従って、「神代も聞かず」という珍しい現象ではない。

■ 1000年、2000年、昔、即ち、在原業平が言う神代の昔から変わることはない。

■ 詩歌としては、先に記したように、現代的にいうならば「絶世の」即ち一番ということを業平は表現している。

■ 「からくれない」の色の美しさをいい、間接的に、誰よりも、あなたは美しい、との誉め言葉として詠んだ。

■ 屏風絵の紅葉を美しい、即ち、画家を褒めたところで、何の意味も面白くもない。

■ 一番重要なことは、いつまでも流れ続けている川のように、私はあなたのことを思っている、ということだ。

■ こうしたことを読み取っているので、昔は評価され、選ばれ、記録されている。

■ どこの誰かしら知らんが、画家の技量を褒めているわけではないい。

■ もしその屏風絵に価値があるならば、その絵が残っていなければならない。

■ 比喩という表現があることは国語の授業で習ったと思われるが、この歌はその典型だ。

■ さらにいうなら、この世に、男と女がいて、多くの人の関心事のひとつは、男女関係で、和歌にはそれが多い。

■ まして在原業平は色好みとして知られている。

■ くどいようだが「ぶる」って何ですか。

■ 丸谷才一は新々百人一首に次の歌を上げている。

- 君により思ひならひぬ世の中のひとはこれをや恋といふらむ 在原業平

■ 「ぶる」って何ですか、などと下らぬ人の解説などを気にするより、あっさり、こんな歌を取り上げる方がいい。

■ 「千早古」はいわば未練の歌で、相手がいるから成り立つが、この歌は伊勢物語では丸谷才一の解説では、多少問題のある歌かもしれないが、歌自体は、あっさり素直な、というか、率直な人の心が伝わってくる。

■ 島崎藤村の「初恋」の、ひと恋そめしはじめなり、という感じか。

■ さて、くどいようだが、次の結論で、すっきりした。

千早古 神世も聞かず

絶世の美女という言葉は業平の時代にはなかった。「絶世」は言い換えれば「神世も聞かず」だ。歴史上にない美しさ。美しい紅葉だ。その美しい紅葉のようなあなた。

歯の浮くような誉め言葉。

■ 人の解説など見ないい方がいい。

■ 昔のことだが、・・・

■ 「校正」関係で最初に疑問を感じたのは、伊藤博校注「万葉集上巻」角川文庫の2番目の歌の脚注だった。

海原は鴎たち立つ・・・池を海に、池辺の水鳥を鴎に見立てたもの

■ この記述は野鳥撮影をしている私にとっては無視できないものだった。なぜ鴎を水鳥に見立てなければならないのか。見立てる必要はあるのかという気がした。

■ この歌の「海原は鴎たち立つ」だけを見ればごく普通に見られる光景だ。

■ カモメの水平さん、という童謡もある。鴎が出て来る演歌など腐るほどある。鴎は港や海や大きな川で見られる。ちあきなおみの「カモメの街」、いいね。作詩、ちあき 哲也で歌詞がいいというより、歌い方がいいのだけれど。

■ 奈良盆地に「海原」があるはずがないという先入観だったからだろう。なぜ、歌の通りに「海原」を想像ができなかったのか。それは現在は、海はおろか池もないからで、当時の海を思い浮かべることができなかった。例えば、巨椋干拓地は干拓地という名だから昔は池だったと分かるけれど、ただ見ただけでは、今は水田だから想像できない人もいるかもしれない。同様だ。自分が見たものを信じてしまうのは、逆に言えば、想像力がない、ということだ。この人に限らない。

■ 近くに千里南公園がある。

■ 翡翠を撮っていると、「こんな都市の中にもカワセミはいるのね」などと言うのが聞こえたりする。

■ 千里ニュータウンは大阪万博記念公園のころ造られた。

■ そのニュータウンも、オールド・タウンになり、今は、集合住宅が建て直されて。

■ 若い人にとって、生まれる前のことには思いも至らないのはいいとしても、学者もたいして変わらない。

■ まして、奈良時代、飛鳥時代、そしてその前の時代のことなど、常識外のことなのか。

■ こんなことは他にも、いくらでもある。例えば、

むしぶすまなごやが下に臥せれども妹とし寝ねば果たし寒しも 万葉集巻四・524ふかふかした、カラムシ織の柔らかいふとんを敷いている。それが「むしぶすま」である。

■ などと、永井路子も書いている。ホンマかいな、植物のカラムシ、ですか。虫は蚕のことで、真綿でしょ。蚕ががいつの頃から飼われていたか調べるといい。

■ 業平には次の歌もある。

よのなかに たえて桜の なかりせば ひとのこころは のどけからまし 業平よのなかに たえて戦の なかりせば ひとのこころは のどけからまし 遊水

---------------------------------------------------------------

(018) 藤原敏行朝臣 古今集

011 すみのえのきしによるなみよるさへや ゆめのかよひち人めよくらん

■ これは、古今集の最後の、つらゆき、の歌を連想しながら読むといい。

- 道しらば摘みにもゆかむ 住江のきしに生ふてふ恋忘れぐさ つらゆき

■ そして、次の歌、「こひぞつもりて」とは、つらゆき、の恋につながる。

---------------------------------------------------------------

■ 「うつりにけりな」に目を移し、わが身に引いてみると、「移った」と感じられるのは「世の中」だった。

■ その恋は積もるのだが、成就しない。

(013) 陽成院御製 後撰集

012 つくはねのみねよりおつるみなのかは こひそつもりてふちとなりける

---------------------------------------------------------------

(009) 小野小町 古今集 古今和歌集・仮名序

013 はなのいろはうつりにけりないたつらに わか身よにふるなかめせしまに

000 色見えで うつろふ物は 世の中の 人の心の 花にぞありける

■ 同じ作者の歌を並べてみると、花とか、色という言葉が、必ずしも、植物の花とか、色彩の色、ではないことに気付く。

はなのいろは

うつりにけりな

■ 先にも書いた。

世の中はうつりにけりないたづらに我が身世にふるながめせしまに

世の中は 移ろいにけり いたずらに 我関せずと 眺めせしまに 遊水

■ 定家は「はなのいろ」の花を桜ととったようだが、固定観念のように思われる。

いにしえの やまとごころよ はるのひに 色は変わらず 散る桜かな 遊水

紫陽花の 色移りゆく 長雨に 小野小町の 昔も今も 遊水

いにしえの やまとごころよ はるのひに 色は変わらず 散る桜かな 遊水

紫陽花の 色移りゆく 長雨に 小野小町の 昔も今も 遊水

■ 小野小町自身がどんな人だったかは知らないが、共感を呼ぶ歌がある。

■ 小野小町の歌を読んだあと、こんな歌を作った。

しるべなき うみにわがふね かぢをなみ しおのながれに みをまかせつつ 遊水

海人のすむ 浦こぐ舟の かぢをなみ 世をうみわたる 我ぞ悲しき 小野小町

伊勢の海 浦漕ぐ舟の 梶を無み 世を倦み渡る 我ぞ悲しき 遊水

たわやめの おもひたわみて たもとほり あれはぞこふる ふなかぢをなみ 笠金村

■ 現代では、過去の多くの書物や国外の書物、そして、インターネットを介して得られる情報はあふれている。

■ ありすぎ選択に困り、結局選択できず、目についた人の情報に頼るのか。

■ また、容易に得られる方に眼がゆくのは避けられない。

■ 紙に書かれた文字は読まれない傾向にあるのかもしれない。

■ 小野小町の頃の、過去あるいは当時の情報は現在と比較すると格段に限られている。

■ 従って、より深く読んだことだろう。

■ 万葉集は読んでいたと思われる。

■ また、容易に得られる方に眼がゆくのは避けられない。

■ 紙に書かれた文字は読まれない傾向にあるのかもしれない。

■ 小野小町の頃の、過去あるいは当時の情報は現在と比較すると格段に限られている。

■ 従って、より深く読んだことだろう。

■ 万葉集は読んでいたと思われる。

■ 笠金村の「かじをなみ」という言葉が使われている。

■ 「海人のすむ」とあるのはいかにも、みやこ人的感じがするので、「伊勢の海」に替えてみた。

■ 個人生活は政治・社会及び人的環境の中にあり、当然人間関係の悩みもあったろう。

色見えで うつろふ物は 世の中の 人の心の 花にぞありける // 小野小町

■ 和漢朗詠集の撰者・藤原公任はこの歌を代表作としていたようだが、同感だ。

■ この歌は今の世でも通じ、人の心変わりに気づかなかったり、あるいはまた、・・・

■ ああ、あの人はもう私のことなど思ってもないのか、と気づいたりする。

■ この歌は今の世でも通じ、人の心変わりに気づかなかったり、あるいはまた、・・・

■ ああ、あの人はもう私のことなど思ってもないのか、と気づいたりする。

■ 書き残された、文字を介して、我々は昔の人の心を知ることになる。

木がらしの風にも散らで人知れず 憂き言の葉のつもる頃かな〔新古1802〕

はかなしや我が身の果てよ浅みどり 野辺にたなびく霞と思へば〔新古758〕

うたたねに恋しき人を見てしより 夢てふものはたのみそめてき(古今553)

はかなしや我が身の果てよ浅みどり 野辺にたなびく霞と思へば〔新古758〕

うたたねに恋しき人を見てしより 夢てふものはたのみそめてき(古今553)

■ 丸谷才一は新々百人一首で「うたたねに」の歌を取り上げている。

年暮れて わがよふけゆく 風の音に 心のうちの すさまじきかな 紫式部

■ 紫式部は小野小町より100年ほど後の人だが、小野小町と同様な知性が感じられる。

■ 比較してみるといい。

■ 比較してみるといい。

(008) 喜撰法師 古今集 古今和歌集・仮名序

014 わかいほはみやこのたつみしかそすむ よをうち山と人はいふなり

---------------------------------------------------------------

(012) 僧正遍昭 古今集 古今和歌集・仮名序

015 あまつかせ雲のかよひちふきとちよ をとめのすかたしはしとゝめん

千早古 昔を今に 歌留多とり 乙女の姿 しばしとどめん 遊水

(010) 蝉丸 後撰集

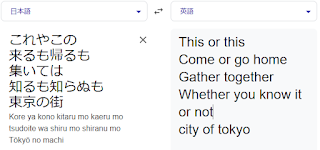

016 これやこのゆくもかへるもわかれつゝ しるもしらぬもあふさかのせき

■ この歌は先にあげた。

■ 最初はこんなふうに作っていた。

これやこの くるもかえるも つどいては しるもしらぬも とうきょうのまち 遊水

---------------------------------------------------------------

(014) 河原左大臣 古今集 伊勢物語

017 みちのくのしのふもちすりたれゆへに みたれむとおもふ我ならなくに

- 百人一首 陸奥のしのぶもぢずり誰ゑに乱れそめにしわれならなくに百人秀歌 陸奥のしのぶもぢずり誰ゑに乱れむと思ふ我ならなくに古今集・恋四・724

- みちのくのしのふもちすりたれゆゑにみたれむと思ふ我ならなくに

■ 陸奥、あるいは奥州藤原氏と関係があるのか

■ 河原左大臣・源融は光源氏のモデルだと言われている。物語だから誰かがモデルであろうとかまわないのだが、モデルになる人物がいた方が作りやすい。■ この歌を取り上げたのは、歌も悪くはないが、「ヒカル」をとりあげたかったのではないだろうか。■ 源融も源光も、天皇の子だが、「みなもと」という姓を与えられ臣下となった。■ 紫式部のすごいと思われるのは、「ヒカル」と名付けたのは物語を書いている自分ではなく、唐の人相見だった、としているところだだ。そして、ほめそやしているが、本当のところ、主人公の性質とか品格を肯定しているわけではない。ヒカルの求める人はどこかに行ったり、死に別れたりで結局のところ主人公は幸せにならず死んでしまう。■ 若い時は、ちやほやされたりするだろうけれど、死を迎えるというか、出家するときだろうけれど、「幻」の章での最後の歌として紫式部は書いている。

- もの思ふと 過ぐる月日も 知らぬまに 年もわが世も 今日や尽きぬる 光源氏

■ この男の品位のなさは、同じ「幻」の歌

- 大方は思い捨ててし世なれどもあふひはなほやつみおかすべき 光源氏

■ この相手は「紫の上」に長く使えてきた女房で、要するに、光源氏はその地位の女性と同等だと、紫式部は語っていることになる。

■ 「ひかる」の心情の下品さを「蛍」の章で「玉鬘」にはっきり言わせている。■ もちろん紫式部本人の感想だ。

■ 「ひかる」自身はそれに気づいてない。分かってない。

■ 人間、若い時もあれば老人にもなる。登場人物の年齢を頭に入れて読まないと間違う。■ ここは、源氏物語について多くを語る場ではないが、紫式部は、架空の人物で虚構の小説ではなく、実のところ、現実であることを「物語」として語っている。■ 定家は、「物語」を作り上げようとしている。

■ 連鎖、連想なのだ。 ちょうどネックレスのように鎖は隣とつながっている。

■ 個々の輪が全体として形をなす。

■ 伊勢物語の最後に業平の歌がある。

- つひにゆく 道とはかねて 聞きしかど きのふ今日とは 思はざりけり 業平

- その時が いつか来るとは 知りながら 昨日今日だと 思わざりけり 遊水

■ 定家は、源氏物語の主人公にも、伊勢物語の主人公にもなれないのだが、■ 百人一首・百人秀歌をまとめ上げて満足して死んだのではないかと思う。

(015) 光孝天皇御製 古今集

018 君かためはるのゝにいてゝわかなつむ わかころもてにゆきはふりつゝ

■ この「君」はもちろん定家にとっての君を想像しなければならない。

■ 何かを選択する時、選択する理由があるはずだ。ただ好きだから、とか、いいと思うから、とか、漠然としたコトもあるかもしれない。もう少し、色々な理由があるだろう。逆に嫌いだから、ということもあるだろうし、貶めることもあるかもしれない。とにかく一人につき一首しか取り上げないのだから、その理由を考えたくなる。■ 「貶めることもある」のか、そんなことない、と思うかもしれない。「ある」と思う。ではどの歌なのか。

■ 大納言公任の歌は、百人一首と百人秀歌では違う。なぜ違うのか。それはその項に書こうと思うが、理由があるはずだ。

■ 藤原定家は、いわゆる「いい人」だとも言えないと思う。かなり自意識の強い、いわば変人ではないか、それは当時として、彼がどのような待遇であったかによると思う。今の世では歌人の評価は低いわけでもないだろうが、平安末期から鎌倉時代、歌人は何の役にたったのか、と思わざるを得ない。

■ 鎖は、前と後、とのつながりでできている。

連鎖・連想 、連想・連鎖

■ 連鎖・連想は前後だけで、必ずしも百首すべてが同じ選択基準で選ばれなくてもいいが、少なくとも、前後の歌は、何らかの関係性を持っている、と考えていい。

---------------------------------------------------------------

(019) 伊勢 新古今集

019 なにはかたみしかきあしのふしのまも あはてこのよをすくしてよとや

■ しりとり遊びのような感じでとらえるといい。

(020) 元良親王 後撰集

020 わひぬれはいまはたおなしなにはなる みをつくしてもあはんとそ思

---------------------------------------------------------------

(028) 源宗于朝臣 古今集

021 やまさとはふゆそさひしさまさりける 人めも草もかれぬとおもへは

(021) 素性法師 古今集

022 いまこんといひしはかりになか月の ありあけの月をまちいてつる哉

■ 世の中、知らんことだらけで、・・・

■ 俳諧歌という部立てが古今和歌集にあるコトに、今気づいた。

■ というのもパラパラと適当にめくっていたら、こんな歌があった。

- 山吹の 花色衣 ぬしたれや 問へどこたへず くちなしにして そせい法師

■ なるほど、なるほど、掛詞というには冗談ポイ。

■ 梔子、と、口無し、・・・

■ こういう冗談の言葉遊びなんだけれど、・・・

■ こんな遊び心は嫌いではない。

■ なぜ、梔子なのか、というと、・・・

■ 梔子の実は染料として、またキントンの色付けに使われると聞いていたので、・・・

■ なるほどと思ったのだ。

■ 山吹色の服を着ていた人、あれは誰、と訊いた、ということか。

■ 素性法師と言えば百人一首・21、・・・

---------------------------------------------------------------

(024) 菅家・菅原道真 古今集

023 このたひはぬさもとりあへすたむけ山 もみちのにしき神のまにゝゝ

■ 漢詩から和歌の時代への象徴は古今集だった。■ 古今集の編者の前に菅原道真を配置するのは適切だったと思う。

■ 菅原道真の、東風吹かば匂ひおこせよ梅の花あるじなしとて春な忘れそ、この歌も、何か非論理的、非現実的な感じで、好きになれない。

■ 人に言われなくても花は咲くし匂いもする。都だけでなく、大宰府にいても梅はある。

■ 金もなく、ほっぽり出されたということかもしれない。

■ しかし、何とか生きてやろうという気はなかったのか。

■ 大伴家持の父・旅人の歌、・・・

験なき物を思はずは一坏の濁れる酒を飲むべくあるらし 旅人

生まるれば遂にも死ぬるものにあれば今生なる間は楽しくを有らな 旅人

■ 清少納言・枕草子に、雪の日に、香炉峰の雪いかならむ、と問われて、御簾を高く上げた、話があるように

■ この頃よく知られていたのは白楽天の詩だった。

白居易

日高睡足猶慵起

小閣重衾不怕寒

遺愛寺鐘欹枕聽

香爐峰雪撥簾看

匡廬便是逃名地

司馬仍爲送老官

心泰身寧是歸處

故鄉何獨在長安

曉とつげの枕をそばだてて聞くもかなしき鐘の音かな 藤原俊成

白居易

日高睡足猶慵起

小閣重衾不怕寒

遺愛寺鐘欹枕聽

香爐峰雪撥簾看

匡廬便是逃名地

司馬仍爲送老官

心泰身寧是歸處

故鄉何獨在長安

曉とつげの枕をそばだてて聞くもかなしき鐘の音かな 藤原俊成

■ 道真は、・・・

不出門 菅原道真

一從謫落就柴荊

万死兢兢跼蹐情

都府楼纔看瓦色

観音寺只聴鐘声

中懐好逐孤雲去

外物相逢満月迎

此地雖身無檢繋

何為寸歩出門行

■ この詩のように漢字を使い詩を作ることができたが、大宰府の役所にも行けずあばら家にいたようだ。

食後 白居易食罷一覺睡 起來兩甌茶

擧頭看日影 已復西南斜

樂人惜日促 憂人厭年賖

無憂無樂者 長短任生涯

■ 道真は詩の形や言葉はよく知っていたが、白楽天の心境にはなれなかった。

人生は 読み書きソロバン 衣食住

■ 最低限「食」が満たされていれば、生き延びることもできただろう。

■ 詩歌で人に訴えようとするならば、自らの思いをかの国の言葉で歌にするのは方法論的には誤りで、漢詩をよくした学者・道真が、唐の滅びを知ってか、遣唐使の廃止をしたのは、まあ、皮肉だ。

■ ともあれ、菅原道真が遣唐使の中止を提言し、このあと大和歌が花開いたのか。

不出門 菅原道真

一從謫落就柴荊

万死兢兢跼蹐情

都府楼纔看瓦色

観音寺只聴鐘声

中懐好逐孤雲去

外物相逢満月迎

此地雖身無檢繋

何為寸歩出門行

■ この詩のように漢字を使い詩を作ることができたが、大宰府の役所にも行けずあばら家にいたようだ。

食後 白居易食罷一覺睡 起來兩甌茶

擧頭看日影 已復西南斜

樂人惜日促 憂人厭年賖

無憂無樂者 長短任生涯

■ 道真は詩の形や言葉はよく知っていたが、白楽天の心境にはなれなかった。

人生は 読み書きソロバン 衣食住

■ 最低限「食」が満たされていれば、生き延びることもできただろう。

■ 詩歌で人に訴えようとするならば、自らの思いをかの国の言葉で歌にするのは方法論的には誤りで、漢詩をよくした学者・道真が、唐の滅びを知ってか、遣唐使の廃止をしたのは、まあ、皮肉だ。

■ ともあれ、菅原道真が遣唐使の中止を提言し、このあと大和歌が花開いたのか。

(030) 壬生忠岑 古今集 古今和歌集・編者

024 ありあけのつれなくみえしわかれより あかつきはかりうきものはなし

---------------------------------------------------------------

(029) 凡河内躬恒 古今集 古今和歌集・編者

025 こゝろあてにおらはやおらんはつしもの おきまとはせる白きくのはな

さえわたる光を霜にまがへてや月にうつろふ白菊の花 藤原家隆

白洲正子は家隆の項にこの歌を上げている。

(033) 紀友則 古今集 古今和歌集・編者

026 ひさかたのひかりのとけきはるの日に しつこゝろなく花のちるらん

■ 伊勢物語にふたつの桜の歌がある。

世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし 在原業平散ればこそいとど桜はめでたけれ うき世になにか久しかるべき

■ これらの理屈っぽい歌より、こっちの方がいい、と定家は思って取り上げたのだろう。

■ 業平の歌ばかり取り上げるのも、ナンだし。

久方の久方ぶりの久しぶりの

■ 桜が咲くころは、雨が降ったり風が吹いたりして、必ずしも、いつもいい日ばかりではない。今日は、久しぶりの、のどかな春だから、散ったりせずに楽しませてほしいなぁ

■ メモひなざかるあまざかる

離る(かる)空間的に遠くなる。時間的に遠くなる。

ふりさけ振り向く振り返る「さけ」は動詞「さく(放く・離く)」の連用形。

---------------------------------------------------------------

(022) 文屋康秀 古今集 古今和歌集 仮名序

027 ふくからに秋の草木のしほるれは むへ山風をあらしといふらん

旅に出て 見上げる空に 鱗雲 秋の心は 愁いなりけり 遊水

浩渺浸雲根 煙嵐出遠村

鳥帰紗有跡 船過浪無痕

・・・

■ この漢詩の「煙嵐」は日本語的な嵐、荒々しい風ではない。

■ 靄のような状態だ。

■ 漢詩では翠嵐などと使い、緑の山の空気・雰囲気をいう。

■ 「山おろし」を最初に嵐と呼んだのは、誰だったのか。

■ 文屋康秀が、新しい日本的な意味合いでの文字の使い方にした。

■ 「山風」を「嵐」といっているだけのつまらん歌だ、とする人も多いかもしれないが、浅薄な見方であろう。

鳥帰紗有跡 船過浪無痕

・・・

■ この漢詩の「煙嵐」は日本語的な嵐、荒々しい風ではない。

■ 靄のような状態だ。

■ 漢詩では翠嵐などと使い、緑の山の空気・雰囲気をいう。

■ 「山おろし」を最初に嵐と呼んだのは、誰だったのか。

■ 文屋康秀が、新しい日本的な意味合いでの文字の使い方にした。

■ 「山風」を「嵐」といっているだけのつまらん歌だ、とする人も多いかもしれないが、浅薄な見方であろう。

■ おろし、を漢字で書くと颪

(035) 紀貫之 古今集 古今和歌集・編者

028 人はいさこゝろもしらすふるさとは 花そむかしのかにゝほひける

- 嫁ぎゆき 人はなけれど 沈丁花 春ぞ昔の 香に匂いける 遊水

■ 定家は、紀貫之に対して1目置いていたように思う。

■ 新古今和歌集での定家の歌の在り方と、古今和歌集の紀貫之の歌の在り方を比較するとわかる。

■ 古今集を手本としてとらえていたようだ。

■ 貫之は自分の歌集として古今和歌集を編集した。

■ 最後に自分の歌を置いている。

道しらば 摘みにもゆかん 住之江の きしに生ふてふ 恋忘れ草 つらゆき

その場所を 訪ねてみんか ひとり我 恋や忘るか ユウスゲの花 遊水

■ 古今和歌集の最後の歌がこの歌だ。

■ とすれば、この歌が彼の自選の一首、代表作・表歌だったのではないかという気もする。

■ 客観的にこの歌がいいかどうかは別だ。

■ 最後に自分の歌を置いている。

道しらば 摘みにもゆかん 住之江の きしに生ふてふ 恋忘れ草 つらゆき

その場所を 訪ねてみんか ひとり我 恋や忘るか ユウスゲの花 遊水

■ 古今和歌集の最後の歌がこの歌だ。

■ とすれば、この歌が彼の自選の一首、代表作・表歌だったのではないかという気もする。

■ 客観的にこの歌がいいかどうかは別だ。

■ 表歌、即ち、代表歌は作者と第三者では評価が違う。

■ 恋忘れ草は萱草。

■ 住江の岸だからハマカンゾウということか。

■ 住之江にばかり生えているものでもないだろうけれど、有名だったのだろう。

■ 彼の恋の相手は誰だったのか

■ 藤原定家や西行と同様で、皇族の人だろう。

■ それを歌に残したい。

■ 恋忘れ草は萱草。

■ 住江の岸だからハマカンゾウということか。

■ 住之江にばかり生えているものでもないだろうけれど、有名だったのだろう。

■ 彼の恋の相手は誰だったのか

■ 藤原定家や西行と同様で、皇族の人だろう。

■ それを歌に残したい。

■ ただ、あからさまに詠むのは憚られる、という感じだ。

■ 後にあげる西行の場合も同様だ。

山ざくら霞のまよりほのかにも見てし人こそ恋しかりけれ つらゆき

逢ふことは雲ゐはるかになる神の音に聞きつつ恋ひ渡るかな(古今482)

色もなき心を人にそめしよりうつろはむとは思ほえなくに(古今729)

玉の緒のたえてみじかき命もて年月ながき恋もするかな(後撰646)

■ 「逢ふことは雲ゐはるか」ということだから、片思いでしかなかったようだ。

■ だからだろうけれど、「道しらば」の歌には切実感が感じられない。

■ 「恋忘れ草」を摘んだところで、忘れるとも思えないし、それほどの問題でもない感じだ。

■ だいたい「恋」しか関心事はないのかと思うが、

■ それが当時としては歌の題材としての関心事、風潮だったのだろう。

■ 定家も、自分ものとしての歌集を作ろうと思ったのではないか。

■ 後にあげる西行の場合も同様だ。

山ざくら霞のまよりほのかにも見てし人こそ恋しかりけれ つらゆき

逢ふことは雲ゐはるかになる神の音に聞きつつ恋ひ渡るかな(古今482)

色もなき心を人にそめしよりうつろはむとは思ほえなくに(古今729)

玉の緒のたえてみじかき命もて年月ながき恋もするかな(後撰646)

■ 「逢ふことは雲ゐはるか」ということだから、片思いでしかなかったようだ。

■ だからだろうけれど、「道しらば」の歌には切実感が感じられない。

■ 「恋忘れ草」を摘んだところで、忘れるとも思えないし、それほどの問題でもない感じだ。

■ だいたい「恋」しか関心事はないのかと思うが、

■ それが当時としては歌の題材としての関心事、風潮だったのだろう。

■ 定家も、自分ものとしての歌集を作ろうと思ったのではないか。

■ 自分の歌で最後を飾るために自分好みの過去の和歌を用いたのはいい考えだった。

■ 百人一首での他の人も1首なのだから、結局のところ、1首でいいのだ。

■ 定家は、万葉集の歌を下敷きに「こぬひとを」と歌にしている。

■ 百人一首での他の人も1首なのだから、結局のところ、1首でいいのだ。

■ 定家は、万葉集の歌を下敷きに「こぬひとを」と歌にしている。

■ 定家自身の歌は、まさに、花ぞ昔の香に匂ひける、で、人のことは知らないが、私の歌は「ふるさと」であるやまと言葉の万葉集に戻ったのだと。

■ このように、自らの歌を評価するかのようにもとれる貫之の歌を選んでいる。人はいさ心も知らず故郷は花そ昔の香に匂いける

■ 他の歌についても定家の選択は定家のこととしてもとらえられるような歌が多い。

■ 例えば、紫式部の「雲隠れにし夜半の月」は定家のことと考えれば「月」は誰なのか。■ 短い期間の付き合いは誰だったのか、と。

■ 恋を、孤悲、と表記する歌が万葉集にはあると書いている。

そういえば、「万葉」の中には、「恋」を「孤悲」と書いている例がいくつかある。このころは「万葉仮名」といって、いろいろ漢字をあて字に使っているのだが、この「孤悲」という使い方は、まことに、気のきいた、意味深長な使い方だ。

恋とはたしかにひとりでいることが悲しく、愛する人と共にいることを望む気持ちである。それでいながら、なかなかいっしょにいられないことが、さらに人の悲しみを深くする。その苦しみがさまざまのかたちの愛の詩を生むのである。

■ 例えば、これは書き分けている。

■ 例えば、紫式部の「雲隠れにし夜半の月」は定家のことと考えれば「月」は誰なのか。■ 短い期間の付き合いは誰だったのか、と。

ゆうすげと こころをうたう はなあれば

むかしのこいは かなしかりけれ 遊水

■ 永井路子・万葉恋歌・日本人にとって「愛する」とは・KAPPA BOOKS・光文社

■ ・・・を読んでいたら、・・・■ 恋を、孤悲、と表記する歌が万葉集にはあると書いている。

そういえば、「万葉」の中には、「恋」を「孤悲」と書いている例がいくつかある。このころは「万葉仮名」といって、いろいろ漢字をあて字に使っているのだが、この「孤悲」という使い方は、まことに、気のきいた、意味深長な使い方だ。

恋とはたしかにひとりでいることが悲しく、愛する人と共にいることを望む気持ちである。それでいながら、なかなかいっしょにいられないことが、さらに人の悲しみを深くする。その苦しみがさまざまのかたちの愛の詩を生むのである。

■ 例えば、これは書き分けている。

玉葛 花耳開而 不成有者 誰戀尓有目 吾孤悲念乎 第2巻102番歌・巨勢郎女

たまかづら はなのみさきて ならずあるは たがこひにあらめ あはこひもふを

■ ・・・

たがこひにあらめ 誰の恋なのか

あはこひもふを 吾は、孤悲、念

■ 今では「思う」しかないが「念」という文字で表現すると一層きもちがはっきりする。

たがこひにあらめ 誰の恋なのか

あはこひもふを 吾は、孤悲、念

■ 今では「思う」しかないが「念」という文字で表現すると一層きもちがはっきりする。

白川静・文字遊心・平凡社、P.486

[万葉]には「おもふ」が七百三十数例あり、半分が仮名、あとは「念ふ」が五「思ふ」が四の割である。他に、意・憶・想が一、二例、[記][紀]には惟・懐・欲・以為などもあり、これは散文的語彙とされたのであろう。

恋おもう 恋しさならば そのこひは 孤悲のこころと おもいいたりて 遊水

■ ドイツ人兄弟がYouTube で「九九は日本語で考える」という話をしていた。

■ 訪日客も多い昨今、「大人向け・九九普及動画」を作って、世界に発信してもいいのではないか、と思う。「世界99普及会」という感じでまじめに取り組むのであぁる。

■ 先日は、七夕にちなんで、短歌を作った。

■ 最初、始終苦、というのもナンかなあ、と思ったが、・・・

■ 恋を孤悲、と表記するなら、恋の悩みに始終苦しんで、という感じで、まあ、いいか、と思ったが、どうなんだろう。

■ 訪日客も多い昨今、「大人向け・九九普及動画」を作って、世界に発信してもいいのではないか、と思う。「世界99普及会」という感じでまじめに取り組むのであぁる。

■ 先日は、七夕にちなんで、短歌を作った。

- 始終苦のおもいも笹にさらさらと 風に流せよ孤悲の短冊 遊水

■ 最初、始終苦、というのもナンかなあ、と思ったが、・・・

■ 恋を孤悲、と表記するなら、恋の悩みに始終苦しんで、という感じで、まあ、いいか、と思ったが、どうなんだろう。

■ まあ、99の遊び、というかダジャレというか、こんな使い方もあるかもしれない。

おもい

思い

重い

■ これも、一応、掛詞のつもりだ。

■ 恋・こひ・孤悲、があるならおもい

思い

重い

■ これも、一応、掛詞のつもりだ。

■ 表記として、・・・

■ 思ひ・おもひ・面悲、があってもおかしくないだろう。

能面の おもひ 悲しき 薪能 ・・・ 遊水

ひとはいさ こころはしらず われはただ みそひともじに こころくだいて 遊水

だいじょうぶ ただつくるだけ めちゃやばい みそひともじに こころがあれば

---------------------------------------------------------------